Консультация для родителей «Внимание! Ветряная оспа»

Ветряная оспа, хорошо знакомая каждому под названием ветрянка, относится к группе высококонтагиозных инфекционных заболеваний и поражает преимущественно детей в возрасте до 12 лет. Рецидивы болезни маловероятны, так как при первичном контакте с ее возбудителем в организме вырабатываются антитела, циркулирующие в крови на протяжении всей жизни. Специфическое противовирусное лечение при ветрянке у ребенка в большинстве случаев не требуется. Все предпринимаемые терапевтические меры направлены только на облегчение состояния больного и предупреждение осложнений.

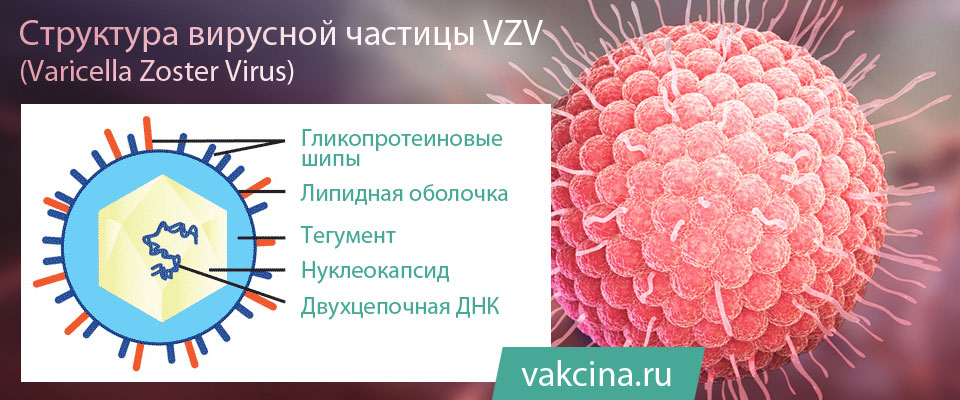

Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella zoster, относящийся к семейству Herpesviridae (герпес). Он неустойчив в условиях внешней среды и вне организма человека способен просуществовать всего около 10 минут, так как погибает под воздействием высокой температуры, света и ультрафиолетовых лучей. Несмотря на это, вирус ветрянки очень легко передается от одного человека другому, что связано с его способностью быстро перемещаться с потоками воздуха на сотни метров. Вероятность возникновения ветряной оспы у людей, не болевших ею ранее и не прошедших вакцинацию, составляет 100%.После перенесенной ветрянки вирус в неактивной форме пожизненно остается в организме человека, локализуясь в спинальных ганглиях, черепно-мозговых нервах, связанных с зонами кожи, которые были наиболее поражены при первичном инфицировании. При значительном ослаблении иммунитета, онкологических заболеваниях, нервных стрессах, болезнях крови и других неблагоприятных факторах у людей зрелого возраста он может вновь активизироваться, вызывая опоясывающий герпес (лишай).

От больных детей здоровым ветрянка передается только воздушно-капельным путем. Вирус попадает на слизистые верхних дыхательных путей, ротовой полости и глаз во время разговора, при кашле, чихании, поцелуе. Источником заражения выступают люди, заболевшие ветряной оспой или опоясывающим герпесом, примерно за 1-2 дня до возникновения на коже характерной сыпи и еще 5 дней после появления последнего высыпания. Передача заболевания осуществляется также через плаценту от будущей матери, болеющей ветрянкой или опоясывающим герпесом, к плоду.

В группе повышенного риска заражения ветрянкой находятся дети, посещающие садики, и младшие школьники, постоянно находящиеся в коллективе. Чаще всего случаи заболевания ветрянкой в детских садах и школах регистрируются в конце осени. Для малышей до 6 месяцев, чьи мамы в детстве переболели ветрянкой, вирус, как правило, не представляет опасности, так как в их крови еще сохраняются преданные матерью через плаценту антитела к нему. После перенесенной ветрянки у 97% людей формируется пожизненный иммунитет, поэтому повторное заражение встречается редко., зимой и в начале весны.

Для клинической картины ветрянки, наступающей по завершении инкубационного периода вируса, характерно резкое и быстрое развитие.Сначала у детей может отмечаться:

• повышение температуры тела примерно до 38-40°C;

Впоследствии или одновременно с перечисленными симптомами появляется сыпь. Иногда отмечается увеличение в размерах лимфатических узлов.

Высыпания при ветрянке представляют собой сначала красновато-розовые пятнышки (макулы, чем-то напоминающие комариные укусы, диаметром 2-5 мм с неровными краями. Спустя время они заполняются желтоватой жидкостью, начинают сильно чесаться, вызывают дискомфорт и беспокойство у детей. Жидкость внутри пузырьков прозрачная, на вторые сутки мутнеет.

Спустя 1-2 дня после этого пузырьки самопроизвольно лопаются, жидкость вытекает, они подсыхают, покрываются корочкой и постепенно заживают. По окончании процесса заживления (примерно через 1-2 недели) корочка отпадает, оставляя на коже легкую пигментацию, которая впоследствии исчезает. Если ребенок расчесывает ранки или преждевременно отдирает корочки, на коже остаются шрамы и рубцы в виде небольших углублений или кратеров.

Высыпания при ветрянке могут быть не только на коже, но и слизистых оболочках ротовой полости, носоглотки, конъюнктивы глаз и на наружных половых органах. Обычно сначала они появляются на лице, волосистой части головы, плечах, спине и животе, а затем распространяются на верхние и нижние конечности, при этом на ладонях и стопах чаще всего отсутствуют.

Новые элементы сыпи при ветрянке появляются каждые 1-2 дня,поэтому спустя пару дней после начала болезни на коже детей можно обнаружить одновременно разные их стадии: узелки, пузырьки и корочки. Каждая волна высыпаний сопровождается повышением температуры тела. Количество элементов сыпи за весь период болезни может варьировать от 10 до 800, но в среднем оно составляет порядка 200-300 штук. Иногда ветряная оспа протекает без высыпаний или с минимальным их количеством (до 10 штук).

После прекращения появления новых высыпаний и уменьшения выраженности других симптомов ветрянки у ребенка болезнь идет на спад, начинается период выздоровления.

В зависимости от типа клинической картины при ветрянке выделяют типичную и атипичную формы.Типичная форма по характеру течения бывает:

1. Легкая. Состояние ребенка удовлетворительное, температура остается в пределах нормы или не поднимается выше 38°С, длительность периода высыпаний составляет 4 дня, высыпания немногочисленны.

2. Среднетяжелая. Незначительная интоксикация (головная боль, слабость, сонливость, температура поднимается выше 38°С, высыпания обильные, появляются в течение 5 дней.

3. Тяжелая. Общая интоксикации организма (тошнота, повторяющаяся рвота, потеря аппетита, температура поднимается до 40°С, период высыпаний составляет 9 дней, они почти полностью покрывают кожные покровы больного, а также присутствуют на слизистых оболочках, элементы сыпи могут сливаться друг с другом.

Атипичные формы ветрянки разделяют на рудиментарную и аггравированную. Рудиментарная форма характеризуется легким течением, высыпания единичные, температура тела нормальная или субфебрильная. Аггравированная форма характеризуется очень интенсивно выраженной клинической картиной заболевания. К ней относятся висцеральная, гангренозная и геморрагическая формы, лечение которых осуществляется в стационаре.

При геморрагической форме заболевания у больного отмечается высокая температура, сильная интоксикация, поражение внутренних органов, в пузырьках появляется кровь, они кровоточат. Возникает гематурия, кровоизлияния в кожу и клетчатку, слизистые оболочки и внутренние органы.

Висцеральная форма ветрянки преимущественно выявляется у недоношенных детей, новорожденных и у детей с иммунодефицитом. Для нее характерны длительная интоксикация, обильные высыпания, тяжелая лихорадка, поражение нервной системы и внутренних органов (почек, легких, печени, сердца).

Гангренозная форма диагностируется крайне редко, в основном у пациентов с иммунодефицитом. Наблюдается выраженная интоксикация. Пузырьки при этой форме имеют крупные размеры, быстро покрываются корочкой с зоной некроза тканей. При отпадании корочки на коже возникают глубокие, очень медленно заживающие язвы.

Лечение ветрянки у детей

В большинстве случаев ветрянка у детей проходит сама по себе за 7–10 дней. Легче всего ее переносят дети в возрасте от 1 до 7 лет. Для лечения используются лекарственные средства,направленные на устранение или уменьшение степени выраженности основных симптомов: температуры, сыпи и зуда. Специальная противовирусная или иммуностимулирующая терапия применяется только при среднетяжелой и тяжелой форме болезни.

При ветрянке очень важно не допустить нагноения пузырьков, вызванного попаданием в них бактериальной инфекции. Для этого родители должны тщательно следить, чтобы дети не прикасались к ним и ни в коем случае не расчесывали, отвлекая их различными способами. Ногти ребенка нужно коротко подстричь. Совсем маленьким можно надевать на ручки легкие хлопчатобумажные рукавички («царапки», а с более взрослыми проводить беседу. Чтобы уменьшить зуд при ветрянке, педиатры часто назначают детям внутренний прием или местное нанесение антигистаминных препаратов (фенистил, эриус, супрастин, зодак, диазолин).

Для профилактики инфицирования пузырьков используются следующие антисептические дезинфицирующие препараты:

• 1%-й спиртовой раствор бриллиантового зеленого (зеленка);

• водный раствор фукорцина;

• водный раствор перманганата калия (марганцовки).

При обработке элементов сыпи зеленкой, несмотря на все ее недостатки, можно легко и быстро определить, когда перестанут появляться новые высыпания.

При ветрянке, особенно если заболевание случилось летом, для предупреждения вторичной инфекции кожи необходимо один раз в день мыть ребенка, споласкивая его кипяченой водой или делая кратковременные прохладные ванночки с раствором марганцовки, пищевой соды или отваром ромашки. Недопустимо использовать какие-либо моющие средства (мыло, гели и прочее) и тереть кожу мочалкой. После купания необходимо аккуратно промокнуть тело мягким полотенцем и обработать ранки антисептическим раствором.

Лучше, если в помещении, где находится больной ребенок, будет прохладно, чтобы не допустить перегрева и не спровоцировать обильное потоотделение. Они будут только усиливать зуд и оказывать раздражающее действие на элементы сыпи. В период болезни рекомендуется ежедневно менять ребенку постельное белье и домашнюю одежду, особенно если он сильно потеет. Одежда должна быть из натуральных тканей, легкой и комфортной, чтобы не травмировать кожу.

Из жаропонижающих препаратов при ветрянке у детей, если температура поднимается выше 38°С, применяют средства на основе парацетамола или ибупрофена. Категорически противопоказано давать детям при ветряной оспе любые препараты на основе ацетилсалициловой кислоты, так как это чревато тяжелым нарушением функций печени и даже летальным исходом.

В период лечения ребенку также рекомендованы домашний режим, обильное питье и диетическое питание. Отводить детей в садик или школу рекомендуется не ранее через 1-2 недели после выздоровления, так как вирус ветряной оспы на время значительно ослабляет иммунитет.

При правильном лечении ребенка и соблюдении личной гигиены осложнения в результате ветрянки у детей встречаются редко. Одним из наиболее вероятных осложнений является нагноение (абсцесс, импетиго) элементов сыпи вследствие попадания в них патогенных микроорганизмов. Тогда к основному лечению ветрянки добавляют местное применение антибактериальных мазей, которыми обрабатывают воспаленные ранки.

Более серьезные осложнения могут иметь место у детей:

• больных лейкозами или другими онкологическими заболеваниями;

• с врожденными патологиями иммунной системы;

• первого года жизни.

В этих случаях могут встречаться атипичные формы ветрянки у детей с симптомами сильной интоксикации организма, развитием сепсиса, поражением почек, легких, печени, ЖКТ, надпочечников, поджелудочной железы. Тяжелыми осложнениям ветряной оспы являются вирусная пневмония и воспаление оболочек головного мозга (энцефалит и менингоэнцефалит, однако они встречаются редко.

Важно: Особо опасно для будущих детей, когда ветрянкой заболевают беременные. Ветряная оспа, перенесенная женщиной в срок до 20-й недели беременности, приводит к развитию у новорожденного ветряночного синдрома. Младенец может родиться с недоразвитыми конечностями, рудиментарными пальцами, маленьким ростом, пороками развития глаз, нарушениями работы нервной системы.

Очень опасно для ребенка инфицирование вирусом ветрянки в самом конце беременности (за 4-5 дней до родов, в родах или в течение 5 дней после родов, так как он не успевает получить от матери в достаточном количестве антитела, необходимые для борьбы с инфекцией. У новорожденных и детей до 3 месяцев заболевание проходит в тяжелой форме с развитием патологий жизненно важных органов и нервной системы.

Для профилактики ветрянки или ее осложнений могут использоваться вакцинация (введение ослабленного живого вируса) или введение иммуноглобулинов (антител специфичных к вирусу Varicella zoster).

Вакцинацию рекомендуется проводить детям после одного года. Она защищает организм от ветряной оспы на 10 лет и дольше. Хотя иногда привитые люди могут все-таки заболеть ветрянкой, но протекать она уже будет в легкой форме. Введение вакцин (препараты «Окавакс», «Варивакс» и «Варилрикс») особенно актуально для женщин, планирующих беременность, если раньше они не болели ветрянкой. С их помощью можно проводить и экстренную профилактику ветрянки, если имел место контакт с носителем инфекции. Чтобы предотвратить развитие болезни, вакцину необходимо ввести в течение 48–72 ч после контакта с носителем инфекции.

Ветряная оспа у детей

Ветряная оспа — острая вирусная инфекция, которая проявляется умеренной лихорадкой, а также мелкими пузырьками с прозрачным содержимым, которые появляются на коже и слизистых оболочках ребенка.

- без осложнений;

- с пневмонией;

- с энцефалитом;

- с менингитом;

- с другими осложнениями.

Эпидемиология

Ветряная оспа – типичное детское заболевание. Почти все дети планеты переносят болезнь в возрасте до 10-14 лет. Больной человек является единственным источником инфекции (в том числе заболевшие опоясывающим герпесом). От больного можно подхватить инфекцию за 24 часа до первой сыпи и на протяжении 3-4 суток после появления последних высыпаний, в особенности в первые часы и дни после начала появления пузырьков. Вирус можно обнаружить в содержимом пузырьков, но не в корочках, которые образуются на их месте.

Путь передачи инфекции ветряной оспы – воздушно-капельный. Редко болезнь может передаваться контактным путем, при этом заразиться можно даже на большом расстоянии от источника. Вирус может «мигрировать» с воздушными потоками по вентиляции зданий, по лестничным клеткам вниз и вверх. Также вирус передается плоду от матери.

Дети до 3 месяцев жизни редко заражаются ветряной оспой. Но, как и при большинстве других инфекционных заболеваний, если антитела у матери отсутствуют, риску заражения подвержены и новорожденные. Наибольший уровень заболеваемости самый высокий зимой и осенью. Минимальный уровень заболеваемости – летом. Эпидемии случаются в больших городах, но вспышки локализированы в основном в детских коллективах (детсадах, школах и пр.).

После6 перенесенной ветряной оспы у детей формируется прочный иммунитет. Благодаря ему редко встречаются повторные заболевания (до 3% случаев).

Классификация

Оспа бывает типичной и атипичной.

При типичной оспе на теле больного формируются высыпания в виде пузырьков, наполненных прозрачной жидкостью. По степени тяжести различают такую типичную ветряную оспу: легкая, среднетяжелая, тяжелая.

При легкой типичной ветряной оспе температура тела повышается до уровня 37,5— 38,5 °С. Практически нет симптомов интоксикации, высыпания в небольшом количестве.

При среднетяжелой форме температура тема больного 39 °С. Обнаруживают умеренно выраженные симптомы интоксикации. Высыпания на коже обильные, встречаются также на слизистых оболочках.

Тяжелые формы отличаются температурой, доходящей до 39 °С, при этом высыпания очень обильные и крупные (нет динамики роста высыпаний). На пике болезни может случиться нейротоксикоз с судорожным синдромом и менингоэнцефалитическими реакциями.

Атипичная ветряная оспа делится на: геморрагическую, рудиментарную, гангренозную и генерализованную (висцеральную).

Рудиментарная форма атипичной ветряной оспы распространена среди детей с остаточным иммунитетом или те, которые получили иммуноглобулин, плазму в период инкубации. Эта форма характерна розеолезно-папулезными высыпаниями с редкими пузырьками, которые едва видны. Температура тела не повышена, общее состояние в норме.

Генерализованная (висцеральная) форма бывает у новорожденных детей. Порой ею также болеют старшие дети, которые ослабленным тяжелыми болезнями и лечатся иммунодепрессивными средствами. Проявления болезни: гипертермия, тяжелая интоксикация и поражение внутренних органов: легких, печени, почек и т. д. Болезнь протекает тяжело, частые летальные исходы. Вскрытие показывает мелкие некротические очаги в пораженных органах и в костном мозге.

Геморрагическая форма оспы характерна для детей, у которых ослаблены силы организма, и которые страдают гемобластозами или геморрагическими диатезами, причем лечение проводилось длительное время кортикостероидными гормонами или цитостатиками. При этой форме заболевания жидкость, наполняющая высыпания-пузырьки, на 2-3 сутки становится геморрагической. Есть вероятность кровоизлияний в слизистые оболочки и кожные покровы. Фиксируют случаи носовых кровотечений и кровавой рвоты. Прогноз в большинстве случаев неблагоприятный.

Существует также гангренозная форма, при которой воспаление появляется в окружении геморрагических пузырьков, после чего появляются некрозы, которые покрыты кровянистым струпом. После их отпадения остаются глубокие язвы, которые увеличиваются и могут сливаться. Такая форма оспы может развиться у истощенного ребенка, если за них не ведется надлежащий уход, и к болезни присоединяется микробная флора. Течение данной формы оспы длительное.

Но в типичных случаях ветряной оспы у детей болезнь протекает легко. Температура возвращается в норму на 3-5 сутки после начала проявления заболевания. Если форма тяжелая, высокая температура тела может держаться до недели или даже 10-и дней. Корочки отпадают на спустя 1-2 недели, в некоторых случаях (редко) – на третью неделю заболевания. После корочек на коже заметна небольшая пигментация, иногда даже рубчики.

Осложнения

При ветряной оспе осложнения бывают специфическими – они возникают под действием вируса или же вследствие присоединения бактериальной флоры. Наиболее распространенными специфическими осложнениями являются ветряночный энцефалит и менингоэнцефалит. В редких случаях на фоне оспы возникают нефриты, миелиты, миокардиты и прочие болезни.

В первые дни заболевания вероятно поражение ЦНС (когда высыпания наиболее проявлены). Состояние заболевшего при этом тяжелое, фиксируют гипертермию. В первые 1-3 дня бывают судороги и потери сознания при поражении ЦНС. После улучшения состояния появляются очаговые симптомы и гемипарез, который быстро проходит. Течение болезни благоприятное в большинстве случаев. Поражение ЦНС при ветряной оспе бывает очень редко.

Чаще ветряночный энцефалит появляется на этапе образования корочек, он не связан с тяжестью острой фазы ветряной оспы. Несколько дней у больного нормальная температура и нормальное общее самочувствие, а затем начинают проявляться общемозговые симптомы, к примеру, вялость, головная боль, рвота. Температура повышается. Наиболее распространены в данном случае мозжечковые нарушения: тремор, нистагм, атаксия. Родители могут отметить, что ребенок ходит шатаясь, может падать. Порой больной ребенок не в состоянии сидеть, стоять, не может держать голову. Старшие дети жалуются на головокружения (могут формулировать это, будто шатаются окружающие предметы, в т.ч. кроватка).

Ребенок произносит слова более медленно и тихо. Можно заметить нарушения в координации движений, менингеальные симптомы отсутствуют или неярко выражены.

Спинновозговая жидкость прозрачного оттенка, редко фиксируют цитоз в результате повышения уровня лимфоцитов. Стабильно количество сахара и белка. Болезнь протекает благоприятно. Атаксия становится меньше через несколько дней. Но походка может быть шаткой несколько месяцев.

Осложнения в области ЦНС могут проявляться в виде паралича лицевого или зрительного нерва, поперечного миелита, гипоталамического синдрома. Как осложнения при ветряной оспе у детей в специализированной литературе описаны синдром Рея, молниеносная пурпура, мио-, мери- и эндокардиты, гепатит, гломерулонефрит, кератит и т. д.

Среди бактериальных осложнений чаще отмечаются: флегмона, абсцесс, импетиго, буллезная стрептодермия, рожа и лимфоаденит (бывает у истощенных детей при плохом уходе за кожей и слизистыми).

Высыпания на слизистой оболочке полости рта могут осложниться стоматитом, а на слизистой оболочке глаза — гнойным конъюнктивитом и кератитом. Редко встречается синдром крупа и пневмония.

Что провоцирует / Причины Ветряной оспы у детей:

Возбудителем болезни является вирус герпеса 3-го типа. Он содержит ДНК, по свойствам близок к ВПГ и идентичен с возбудителем опоясывающего герпеса, вследствие чего он обозначен как вирус ветряной оспы — зостер.

Иногда у родителей возникает вопрос, почему один вирус может приводить к разным симптомам, проявлениям? Всё зависит от особенностей специфического иммунитета. Ветряная оспа — это проявление первичной инфекции в организме, который оказался восприимчив к вирусу. А опоясывающий герпес представляет собой реактивацию патогенной инфекции в иммунном организме.

Вирус быстро умирает во внешней среде и является непатогенным для животных.

Патогенез (что происходит?) во время Ветряной оспы у детей:

Вирус попадает в организм ребенка через верхние дыхательные пути, контактируя со слизистой оболочкой, где и происходит его размножение изначально. В кровоток он попадает по лимфатическим путям. С кровью он достигает эпителиальных клеток и слизистых оболочек, где и остается. Появляются пузырьки с серозным содержимым. В нем содержится большое количество вируса. Вирус ветряной оспы может поражать нервную ткань.

Патоморфология

Изменения структуры ткани происходят в коже и на слизистых оболочках. Перед образованием пузырька вирус поражает клетки шиловидного слоя эпидермиса, которые гиперплазируются, в них образуются внутриядерные и внутрипитоплазматические оксифильные включения. Затем в клетках начинается баллонная дистрофия, что ведет к некрозу. Жидкость, наполняющая пузырьки, это межтканевая жидкость. Отмечается отечность дермы. Когда начинается обратное развитие пузырьков, появляется корочка коричневого оттенка. Если форма болезни генерализированная, пузырьки могут проявляться на на слизистых оболочках трахеи, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и т. д. Мелкие очаги некроза с кровоизлияниями по периферии могут быть обнаружены во внутренних органах, по большей части в почках, печени, легких и ЦНС. Генерализованные формы ветряной оспы случаются очень редко, в основном у детей с измененным иммунным статусом.

Симптомы Ветряной оспы у детей:

От 11 до 21 дня длится инкубационный период (в среднем – 2 недели). Заболевание имеет острое начало, температура ребенка достигает 37,5—38,5 ˚С. Обязательный симптом – появление сыпи, описанной выше. Сначала высыпания выглядят как мелкие пятна-папулы, которые спустя 2-3 часа превращаются в везикулу диаметром от 0,2 до 0,5 см. Везикулы обычно круглые или овальные, их основание неинфильтрированное. Имеют прозрачное содержимое. Отдельные везикулезные элементы имеют пупковидное плавление в центре. Пузырьки «сдуваются» при проколе. В конце первого дня (или на второй, что случается реже) пузырьки «сдуваются» и покрываются корочкой. Корочки отпадают на 1-3 неделе от начала болезни.

Врачи рекомендуют не отделять корки от кожи, иначе могут образоваться рубцы. После того, как корочки сами отпали, на их месте видны неяркие пигментные пятна, если процесс прошел нормально, то пятна уйдут, рубцов не останется. Высыпания видны на лице, под волосами, на торсе, руках и ногах. Сыпи нет обычно на ладошках и подошвах ребенка.

Порой высыпания могут появиться на слизистой рта, конъюнктиве, а в более редких случаях – на слизистой горла и даже половых органов больного. На слизистой сыпь нежная, после вскрытия превращается в поверхностные эрозии, что приводит к болезненности пораженных участков. Эрозии заживают на 3-5 сутки.

При заражении ветряной оспой сыпь возникает не одновременно на всех участках. Между высыпаниями может быть промежуток длиной 1-2 суток. Потому на коже наблюдаются как свежие пузырьки, так и корочки. Это называется «ложным полиморфизмом» сыпи, характерным для такого заболевания как ветряная оспа.

Когда появляется высыпание на новом участке кожи или слизистых, начинается подъем температуры. На высоте заболевания высыпания максимально выражены, начинается общее недомогание, аппетит нарушается, распорядок дня также (из-за нарушений сна). Младшие дети становятся раздражительными, капризными, их беспокоит зуд кожи, Симптомы интоксикации более выражены при обильной сыпи и у детей раннего возраста.

Анализ крови показывает неизменность периферической крови. В некоторых случаях фиксируют небольшую лейкопению и относительный лимфопитоз.

Диагностика Ветряной оспы у детей:

Распознают ветряную оспу у детей по везикулезной сыпи, базирующейся на всем теле, в том числе под волосами на голове. Высыпание претерпевает своеобразную эволюцию и отличается полиморфизмом.

Лабораторная диагностика заключается в использовании ПЦР. Этот метод позволяет выявить вирусную ДНК в крови и в жидкости, которая наполняет пузырики-высыпания. Для серологической диагностики используют РСК и ИФА. РСК – реакция связывания комплемента. ИФА – иммуноферментный анализ. С помощью иммунофлюоресцентного метода можно обнаружить ветряночный нити ген в мазках-отпечатках из содержимого пузырьков, покрывающих кожу и слизистые.

Проводится дифференциация ветряной оспы у детей с строфулюсом, импетиго, генерализованными формами герпеса и пр.

Прогноз. Обычно болезнь кончается выздоровлением. При злокачественных формах (гангренозной, генерализованной, геморрагической) бывают летальные исходы. Плохой прогноз также в случаях тяжелых осложнений, вызванных бактериальной флорой, у маленьких детей, особенно новорожденных, и при врожденной ветряной оспе.

Лечение Ветряной оспы у детей:

Для выздоровления важно гигиеническое содержание ребенка, чистота постели, белья, любой одежды и рук. Везикулы (высыпания) необходимо обрабатывать раствором бриллиантового зеленого, 5% линиментом циклоферона или 1—2% раствором пермангалата калия.

Врач может порекомендовать общие ванны со слабым раствором перманганата калия, полоскание рта дезинфицирующими растворами после еды. В случаях гнойных осложнений необходим прием антибиотиков в дозах, назначенных лечащим врачом. Лечение оспы кортикостероидными гормонами не показано. Но при возникновении ветряночного энцефалита или менингоэнцсфалита стероидные гормоны оказывают положительное действие.

Тяжелые формы ветряной оспы у детей лечат противовирусными препаратами из группы ацикловира из расчета 15 мг/ (кг- сут). Он назначается внутрь или внутривенно. Такая терапия обрывает течение ветряной оспы. Положительный эффект оказывает прием противовирусных препаратов, в особенности в случаях осложнения болезни, например, энцефалита, специфической пневмонии и пр. В некоторых случаях помогает прием детского анаферона.

Профилактика Ветряной оспы у детей:

С целью профилактики врожденной ветряной оспы в случае контакта с больными ветряной оспой в последние месяцы беременности, и если женщина ранее не переносила данную болезнь, ей рекомендовано ввести 20мл иммуноглобулина.

Больных детей изолируют, чтобы в организованном коллективе не возникали вспышки заболевания.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Ветряная оспа у детей:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Ветряной оспы у детей, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору .

Ветрянка у детей без температуры – атипичный вариант болезни или норма?

Бочкарева Н.М. 1 Гасилина Е.С. 1 Кабанова Н.П. 2 Борисова О.В. 1 Бучина Г.А. 2 Полежаева Н.С. 1 Санталова Г.В. 1 Франк А.А. 1 Яшкина О.Н. 1

В статье описан клинический случай геморрагического варианта ветряной оспы у ребенка 9 лет, который протекал с явлениями инфекционного токсикоза. Развившийся на данном фоне менингоэнцефалит характеризовался выраженным менингеальным компонентом воспаления, что является редким (атипичным) вариантом течения как самой ветряной оспы, так и неврологического осложнения. Данный клинический пример демонстрирует многоликость течения самой ветряной оспы, ее геморрагического варианта (без нарушений системы гемостаза, на фоне выраженного инфекционного токсикоза), на основании чего нами сделан вывод о сосудистом генезе геморрагического синдрома, не связанном с коагулопатией. Атипичность клинического случая проявляется также характером осложнений – менингоэнцефалитом с достаточно высоким смешанным плеоцитозом, что, безусловно, не позволяет до конца исключить течение микст-инфекции у ребенка. С учетом того, что ветряная оспа не теряет своих лидерских позиций в структуре инфекционных заболеваний детского возраста, а частота осложнений со стороны центральной нервной системы также достаточно значима, следует обратить внимание на данный вариант течения менингоэнцефалита и на сам атипичный вариант ветряной оспы, что может затруднить своевременную диагностику данной инфекции и тем самым ухудшить исход заболевания.

1. Ветряная оспа у детей: руководство для врачей / Под ред. з.д.н. РФ, д.м.н. профессора Н.В. Скрипченко. СПб.: Тактик-Студио, 2015. 296 с.

2. Попова А.Ю. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». [Электронный ресурс]. URL: https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyanii-sanitarno_epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf (дата обращения: 15.05.2020).

3. Скрипченко Е.Ю. Клинико-патогенетические детерминанты дифференциальной диагностики энцефалитов, диссеменированных энцефаломиелитов и рассеянного склероза у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2018. 24 с.

4. Скрипченко Е.Ю., Лобзин Ю.В., Пальчик А.Б., Иванова М.В., Иванова Г.П., Команцев В.Н., Мурина Е.А., Алексеева Л.А., Минченко С.И., Григорьев С.Г., Доброскок Н.А. Прогнозирование развития неврологических осложнений при ветряной оспе у детей // Научно-практ. журнал Нейрохирургия и Неврология детского возраста. 2012. №4. С.37-47.

5. Лобзин Ю.В., Скрипченко Н.В., Иванова Г.П., Иванова М.В., Вильниц А.А., Горелик Е.Ю., Мурина Е.А., Команцев В.Н., Алексеева Л.А., Пальчик А.Б., Скрипченко Е.Ю., Минченко С.И., Вишневская Т.В., Кривошеенко Е.М., Тимофеева Е.В., Михайлова Е.А. Вирусные энцефалиты у детей: учебное пособие для врачей. СПб: Изд-во Н-Л, 2011. 48 с.

6. Ordoñez G., Martinez-Palomo A., Corona T., Pineda B., Flores-Rivera J., Gonzalez A. Varicella zoster virus in progressive forms of multiple sclerosis. Clin. Neurol. Neurosurg. 2010. V. 112(8). Р. 653-657.

7. Лобзин Ю.В., Скрипченко Е.Ю., Пальчик А.Б. Иванова М.В., Иванова Г.П., Команцев В.Н., Мурина Е.А., Алексеева Л.А. Ветряная оспа в современных условиях (эпидемиология, клиника, диагностика, терапия, профилактика): пособие для врачей. CПб.: НИИДИ, 2012. 80 c.

8. Baur A., Pouyau R., Meunier S., Nougier C., Teyssedre S., Javouhey E. Varicella-associated purpura fulminans and deep vein thrombosis: a pediatric case report. Arch. Pediatr. 2011. V. 18 (7). Р. 783-786.

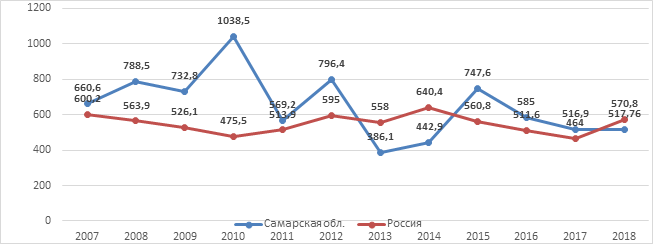

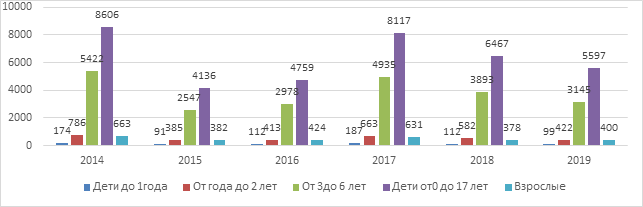

Ветряная оспа не теряет своих позиций по частоте распространения и величине экономического ущерба. В 2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 837 829 случаев ветряной оспы. Показатель заболеваемости составил 570,76 на 100 тыс. населения при сохранении тенденции роста среднегодовых показателей. Большинство заболевших (94,4%) – дети, при этом наибольшая доля случаев заболевания (68,8%) приходится на детей в возрасте от 1 года до 6 лет, причем более половины (56,2%) – это малыши в возрасте 3–6 лет. Ветряная оспа в 2018 г. заняла второе место по величине экономического ущерба от инфекционной патологии после ОРВИ (без туберкулеза и ВИЧ-инфекции). Экономический ущерб от этого заболевания в 2018 г. в России составил более 28,7 млрд рублей (2017 г. – 12,6 млрд рублей) [1, 2] (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика заболеваемости ветряной оспой в Самарской области и России (2007–2018 гг.)

Рис. 2. Возрастная структура заболевших ветряной оспой в Самарской области (2014–2019 гг.)

Среди возможных осложнений ветряной оспы особое место занимают поражения нервной системы (серозный менингит, энцефалит, поперечный миелит, синдром Гийена–Барре, синдром Рейе), которые вносят существенный вклад в формирование резидуальной патологии [3]. Осложнения со стороны нервной системы при ветряной оспе развиваются с частотой от 0,1 до 7,5% [4], большую часть из них составляют энцефалиты с явлениями церебеллита [5], занимающие в структуре всех энцефалитов у детей весомую долю – до 1/3 случаев.

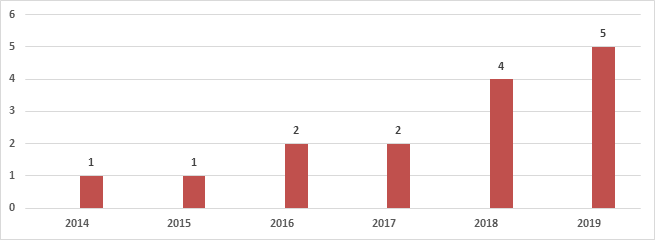

По данным ГБУЗ СОДИБ, за период 2014–2019 гг. зарегистрировано 15 случаев ветряночного менингоэнцефалита (с тенденцией к нарастанию), что составило 2,8% от всех поступивших с диагнозом «ветряная оспа» за этот период (рис. 3).

Рис. 3. Распределение менингоэнцефалитов ветряночной этиологии, наблюдавшихся в ГБУЗ СОДИБ, по годам (2014–2019 гг.)

Установлено, что заболевание отличается редкостью выявления изменений на МРТ, которая составляет 12,3%. Выявлено, что изменения вызванных потенциалов наблюдаются у всех пациентов и характеризуются преобладанием демиелинизирующих изменений стволовых структур при мозжечковой форме и нейрональных нарушений полушарий головного мозга при церебральной форме [6].

Как известно, помимо типичных форм ветряной оспы, существуют атипичные, среди которых есть легко протекающая – рудиментарная и тяжело протекающие варианты: геморрагическая, висцеральная, гангренозная [7]. Атипичные формы ветряной оспы встречаются редко, скудно описаны в литературе и потому представляют особый интерес для практикующего врача.

Геморрагический вариант описывают в литературе как один из тяжелых, с высоким процентом неблагоприятных исходов. Тяжесть геморрагического варианта ветряной оспы определяется в основном развитием геморрагического синдрома и полиорганной недостаточности. Геморрагический синдром проявляется в виде геморрагического пропитывания пузырьков при одновременном появлении крупных кровоизлияний на коже и слизистых, носовых кровотечений, кровавой рвоты и других проявлений ДВС-синдрома. Развивается такой вариант у лиц с патологией сосудистой стенки (врожденной или приобретенной вследствие воздействия вирусных агентов или препаратов), ослабленных и истощенных детей, страдающих гемобластозами или длительно получающих кортикостероидные гормоны или цитостатики [8].

Цель исследования: описать редко встречающуюся геморрагическую форму ветряной оспы, которая протекала атипично и осложнилась развитием менингоэнцефалита, для улучшения диагностики данного заболевания.

Приводим клинический случай менингоэнцефалита у ребенка с геморрагической формой ветряной оспы.

Ребенок З. 9 лет, находился в ГБУЗ Самарская областная детская инфекционная больница с 05.09.2019 по 30.09.2019 с диагнозом: Ветряная оспа, атипичная геморрагическая форма, тяжелая, осложненная ветряночным менингоэнцефалитом. Атаксический синдром. Церебрастенический синдром. Внутренняя асимметричная гидроцефалия.

Мальчик был доставлен в приемный покой СОДИБ бригадой скорой медицинской помощи в 21:06 с жалобами на появление сыпи, вялость, повторную рвоту, головную боль, головокружение, шаткость походки.

Из анамнеза болезни: заболевание началось остро 05.09.2019 с повышения температуры тела до 38,4°С. С 06.09.2019 (2-й день болезни) появились первые элементы сыпи (пятна, папулы, везикулы с геморрагическим пропитыванием). В течение последующих 3 дней сохранялась фебрильная лихорадка до 39,9°С, продолжалось «подсыпание» элементов сыпи, которая обильно распространилась на все участки тела, в том числе на слизистые оболочки. Родители за медицинской помощью не обращались, проводили туширование элементов сыпи бриллиантовым зеленым, давали жаропонижающие препараты. На 4-й день болезни (08.09.2019) с 16 часов ребенок стал жаловаться на головную боль, появились многократная рвота, головокружение, шаткость походки, стремительно наросла слабость. В 19:00 температура критически снизилась до 35,2°С без применения жаропонижающих средств, ребенок стал очень вялым, родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мальчика в инфекционный стационар.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от II беременности, протекавшей на фоне гестоза, анемии, I оперативных родов. При рождении оценка по шкале Апгар 8/8 баллов, рост 52 см, вес 3750 г. Период новорожденности протекал без особенностей. В физическом развитии не отставал от сверстников. До двух лет наблюдался неврологом по поводу перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС, далее велся с диагнозом: малая мозговая дисфункция. Переносит ОРИ 2–3 раза в год. В течение последних 2 лет трижды болел острым бронхитом, перенес острый артрит тазобедренного сустава в 2017 г. В течение последних 2 месяцев был здоров, медикаментозную терапию не получал. Привит по возрасту согласно национальному календарю.

У ребенка выявлен семейный контакт по ветряной оспе – болел младший брат в типичной среднетяжелой форме заболевания, с началом высыпаний за 11 дней до развития болезни у старшего брата. В данном случае можно констатировать короткий инкубационный период и прогнозировать развитие тяжелой формы ветряной оспы.

При поступлении состояние оценено как тяжелое за счет проявлений симптомов инфекционного токсикоза и поражения ЦНС. Температура на субнормальных цифрах 35,2оС. Озноб. Ребенок очень вялый. Сознание на уровне умеренного оглушения. Оценка по шкале комы Глазго 13 баллов. На вопросы отвечает односложно, с запаздыванием. Самостоятельно стоять не может из-за выраженной вялости. Кожные покровы очень бледные, холодные на ощупь. Скорость наполнения капиллярного кровотока менее 1 секунды. На туловище, лице, конечностях мелкие (1–3 мм) везикулы, пустулы с геморрагическим содержанием, корочки с геморрагическим пропитыванием. Видимые слизистые чистые, влажные. Во время осмотра имелись позывы к рвоте. Определяются положительные менингеальные симптомы – ригидность мышц затылка, симптом Кернига. Очаговая симптоматика была представлена шаткой походкой, нарушением (промахиванием) при выполнении координационных проб, тремором рук, изменением речи (растягивал слова, тихая речь). Таким образом, несмотря на тяжесть состояния, клинические проявления ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности, характерные для геморрагической формы, у ребенка отсутствовали.

Ребенок госпитализирован по тяжести состояния в отделение реанимации с предварительным диагнозом «Ветряная оспа, тяжелая форма. Ветряночный менингоэнцефалит?».

Ребенку начата противовирусная (ацикловир), антибактериальная (цефтриаксон 100 мг/кг), гормональная (преднизолон, дексаметазон), ангиопротективная и метаболическая терапия (цитофлавин, мексидол, никотиновая кислота), инфузионная терапия.

При оценке состояния ребенка на следующий день (09.09.2019 – 5-й день болезни) состояние ребенка оставалось тяжелым, уменьшились проявления инфекционного токсикоза, гемодинамика стабильная, температура тела в течение суток на субфебрильных цифрах. На туловище, лице, конечностях сыпь приобрела отчетливо геморрагический характер, среди геморрагических элементов с трудом угадывались везикулы, пустулы, геморрагические корочки. Визуально сыпь мало соответствовала типичным ветряночным элементам, так что врачи, впервые увидевшие ребенка, с трудом могли распознать клиническую картину данного заболевания, однако эпидемиологический анамнез (контакт с больным ветряной оспой братом), развитие болезни, описание сыпи накануне, клиническая картина энцефалита (церебеллита) убеждали в правильности этиологического диагноза. Впоследствии этиология заболевания была подтверждена методом полимеразной цепной реакции крови и цереброспинальной жидкости, где была обнаружена ДНК вируса Варицелла–Зостер.

ОАК – Эритроциты: 4,87х1012/л; Нв: 129 г/л; Лейкоциты: 12,5х109/л (п-2%, с-60%, л-32%, э-2%); Тромбоциты: 156х109/л; СОЭ: 20 мм/ч. Выявлен лейкоцитоз с умеренным нейтрофильным сдвигом.

ОАМ – без патологии.

Биохимический анализ крови: общий белок: 74 г/л; АСАТ: 42,5 ЕД/л; АЛАТ: 56,8 Ед/л; мочевина: 5 ммоль/л; креатинин: 50,7 ммоль/л; СРБ: 6,47 мг/л; ПТИ 82%. Нарушений почечно-печеночных функций не отмечалось, СРБ слабоположительный (6,47 мг/л при норме до 6,0 мг/л).

Показатели коагулограммы: длительность кровотечения по Дуке – 2 мин, время свертываемости крови по Сухареву: начало 3 мин 30 сек, окончание – 4 мин. Протромбиновый индекс 82%.

Общий анализ спинномозговой жидкости: картина менингоэнцефалита – смешанный плеоцитоз: 294 клетки в мл (нейтрофилы 33%, лимфоциты 67%); белок: 1,42 г/л; реакция Панди +; хлориды: 102 ммоль/л; сахар: 2,2 ммоль/л.

ПЦР спинномозговой жидкости: обнаружена ДНК Варицелла–Зостер.

Бактериологический посев спинномозговой жидкости: роста нет.

ИФА крови на антитела к вирусу Варицелла–Зостер: IgM положительный, IgG положительный.

Исследование мазков из носа на возбудителей респираторных вирусов (в том числе вирусы гриппа методом МФА) – отрицательное.

МРТ головного мозга: умеренно выраженные МР-признаки энцефалопатии вследствие нарушений микроциркуляции в проекции серого вещества, субкортикальных отделах белого вещества лобных, теменных долей, в подкорковой области, структуре ножек мозга. Небольшое расширение правого бокового желудочка головного мозга. Морфологических изменений в мозжечке не выявлено.

В остром периоде ребенок осмотрен окулистом, установлена фоновая ангиопатия сетчатки.

Неоднократно осмотрен неврологом с диагнозом: Ветряночный энцефалит, внутренняя асимметричная гидроцефалия. Атаксический синдром. Церебрастенический синдром.

Лечение: этиотропная терапия: ацикловир 15 мг/кг 3 раза/сут 10 дней; антибактериальная терапия: учитывая выраженность и смешанный характер цитоза, изменения в общем анализе крови, была назначена антибактериальная терапия (цефтриаксон 100 мг/кг, амикацин 15 мг/кг), назначена иммунокорригирующая терапия иммуноглобулином человеческим нормальным в дозе 25 мл; ГКС (преднизолон, дексаметазон) 5 мг/кг/сут; иммуновенин 25 мл № 3; ангиопротекторы и сосудистые препараты (цитофлавин, мексидол, никотиновая кислота); ноотропы (пантогам) 1 месяц; инфузионная терапия; симптоматическая терапия.

Несмотря на проводимую терапию, состояние ребенка длительно оставалось тяжелым. Менингеальная симптоматика в виде положительных менингеальных знаков уходила постепенно, сохраняясь в минимальных проявлениях вплоть до 10-го дня лечения. Симптомы интоксикации сохранялись в течение недели и сменились цереброастеническим синдромом.

Вплоть до выписки ребенка сохранялись тремор кончика языка, рук, туловища, выраженные церебрастенические расстройства, проявляющиеся быстрой утомляемостью, появлением умеренных головных болей, раздражительностью, периодическим психоэмоциональным возбуждением. Появились навязчивые чмокающие движения языком.

Изменения цереброспинальной жидкости купировались к 10-му дню болезни: (цитоз: 22 клетки в мл (нейтрофилы: 4%, лимфоциты: 18%); белок: 0,274 г/л; реакция Панди –; хлориды: 109 ммоль/л; сахар: 3,5 ммоль/л).

Ребенок был переведен для дальнейшей реабилитации в неврологическое отделение на 22-е сутки.

Представленный случай заболевания демонстрирует многоликость течения ветряной оспы, ее атипичной геморрагической формы. В данном случае у ребенка болезнь протекала без нарушений системы гемостаза, на фоне выраженного инфекционного токсикоза, на основании чего нами сделан вывод о сосудистом генезе геморрагического синдрома, не связанного с коагулопатией.

Осложнение в виде ветряночного менингоэнцефалита протекало типично с развитием симптомов поражения мозжечковых структур. Особенностью было отсутствие признаков морфологических изменений мозжечковых структур по результатам МРТ, что встречается в 80% случаев ветряночного энцефалита. Выявленные изменения касались нарушений микроциркуляции, что сочетается с сосудистым генезом геморрагического синдрома. Осложнение развилось на фоне внутренней гидроцефалии, что способствовало затяжному течению ветряночного менингоэнцефалита.

С учетом того, что ветряная оспа не теряет своих лидерских позиций в структуре инфекционных заболеваний детского возраста, а частота осложнений со стороны ЦНС также достаточно значима, следует обратить внимание на данный вариант течения атипичной геморрагической формы ветряной оспы, осложненной менингоэнцефалитом, что может улучшить своевременную диагностику данной инфекции и предотвратить неблагоприятный исход заболевания. Не следует забывать также о возможностях вакцинации против данного заболевания, которая тоже могла бы облегчить течение болезни и помочь избежать развития осложнений. Пока прививка против ветряной оспы не включена в национальный календарь, на 2020 г. запланировано ее включение, что позволит сделать данную инфекцию управляемой, снизить заболеваемость и тяжесть инфекции.

Как начинается и развивается ветрянка

Ветряная оспа – это острое инфекционное заболевание, отличающееся обильной зудящей сыпью на коже и поверхности слизистых. Проявляется она не моментально: инкубационный период может составлять от 10 дней до 3 недель.

Ветрянка очень заразна. Вирус передается через прямой контакт с носителем. Дети часто болеют целыми коллективами (группами в детском саду или классами в школе). Мы расскажем, как распознать заболевание в минимальные сроки, чтобы предотвратить его распространение.

Что вызывает ветрянку?

Возбудителем этой болезни является герпесвирус человека третьего типа. Он относится к подсемейству альфагерпесвирусов, которые обладают такими особенностями:

- широкий спектр носителей (люди и животные);

- короткий репродуктивный цикл;

- быстрое размножение;

- летучесть;

- быстрый распад пораженных клеток;

- гибель под воздействием УФ-лучей.

Когда вирус ветряной оспы попадает в тело человека, первые три-четыре дня он содержится внутри пузырьков, покрывающих кожу. На восьмой день он перестает определяться. Вне живого организма герпесвирус третьего типа погибает за 15 минут.

Обычно сыпь появляется через 48 часов после заражения. Носитель остается заразным еще пять дней. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем. Возможно и контактно-бытовое заражение.

Как распознать ветрянку?

Чтобы заболеть, достаточно двух условий: побыть рядом с больным ветрянкой и не иметь ее в собственном анамнезе. Заражаются ею все, вне зависимости от возраста и силы иммунитета. В инкубационный период ничего сделать нельзя. Остается только дожидаться первых признаков:

- повышения температуры до 38-39 градусов;

- общего недомогания;

- снижения аппетита;

- появления характерной сыпи.

Сначала сыпь – редкая и выглядит как пятнышки или прыщи. Выдавливать их ни в коем случае нельзя: шрам будет очень глубоким. Объем высыпаний постепенно увеличивается, покрывая все участки тела.

На ранних стадиях ветрянку можно принять за аллергическую реакцию. Но контактный дерматит редко распространяется по всему телу и никогда не трансформируется в пузырьки.

При этом человек ощущает сильный зуд. Расчесывать ветрянку тоже нежелательно. Облегчения это не принесет, зато есть риск получить массу рубцов на коже или занести вторичную инфекцию.

Периоды течения ветряной оспы

Между заражением герпесвирусом и полным выздоровлением проходит достаточно много времени. Выделяют четыре периода:

- инкубационный (до трех недель);

- продромальный (до двух суток перед появлением высыпаний);

- высыпания (несколько волн по два-пять дней);

- образование корочек.

В продромальный период больной испытывает общее недомогание. Оно выражается в слабости, тошноте, головной боли. Иногда поднимается температура до 38-39 градусов, возникает рвота. У некоторых больных продромальный период отсутствует, и через некоторое время после заражения сразу появляются высыпания.

Ветряная оспа у взрослых вызывает тяжелые осложнения. Они возникают не сразу. Одни проявляются после десятого дня заболевания, другие – через месяц.

Как протекает ветрянка у детей?

Ветрянка считается детским заболеванием, поскольку в основном болеют в дошкольном и младшем школьном возрасте. У детей период болезни – относительно короткий (около 10 дней), тогда как у взрослых он может длиться три недели и больше.

За это время высыпания проходят несколько стадий:

- эритематозные пятна;

- узелковая сыпь (папула);

- гнойники (пустулы);

- корочки.

Выздоровление наступает, когда отпадают все корочки. До этого момента человек все еще заразен и может передать вирус ветряной оспы другим. Первая волна высыпаний обычно проходит быстро, но на смену ей приходят еще несколько.

Осложнений у детей, как правило, не бывает. Главное, чтобы малыш не расчесывал сыпь во избежание вторичного инфицирования и образования шрамов. Тяжелое течение болезни бывает у новорожденных. При появлении первых признаков ветряной оспы у младенца необходимо сразу вызывать врача.

Атипичные формы ветряной оспы у взрослых

У взрослых ветрянка сопровождается симптомами интоксикации организма. Возможны также атипичные клинические формы:

- Рудиментарная. Сыпь либо отсутствует, либо не развивается дальше стадии пятен.

- Геморрагическая. В пузырьках появляется кровавая примесь, на непораженных участках кожи – небольшие кровоизлияния. Образуются корочки черного цвета.

- Буллезная. Вместе с обычными ветряночными появляются и другие пузырьки. Они наполнены мутной желтоватой жидкостью, подсыхают долго. Если такие пузырьки лопаются раньше времени, участок кожи под ними долго мокнет и не заживает.

- Гангренозная. Ткани внутри пузырьков отмирают, под ними образуются язвы. Нередко требуется чистка от гноя.

Отдельно рассматривают генерализованную форму ветрянки. Для нее характерно поражение внутренних органов. Переносится она тяжело, встречаются летальные исходы. В группе риска – пациенты, принимающие стероидные гормоны.

Как помочь при ветрянке?

Лекарства от ветряной оспы на сегодняшний день не существует. Обычно болезнь проходит сама, а терапия ограничивается смазыванием сыпи анилиновыми красителями с бактерицидными свойствами. Обычно используется раствор бриллиантового зеленого («зеленка»). Можно принять жаропонижающее для облегчения общего состояния.

Для снятия зуда используют:

- раствор йодной настойки (2-3%);

- раствор марганцовки (1:5000);

- перекись водорода (3%);

- глицерин.

В некоторых случаях ослабить зуд помогают антигистамины. Но не следует принимать их бесконтрольно: лучше вызвать врача на дом и определить допустимые медикаменты. Принимать душ разрешается, но без мочалки во избежание повреждения пузырьков. То же самое касается использования полотенец – после водных процедур нужно аккуратно промокать тело тканью.

Осложнения ветрянки

В большинстве случаев это заболевание неопасно, дети переносят его легко. Единственная угроза – инфицирование ранки при расчесывании грязными руками. В таких случаях возможно попадание внутрь стафилококков или стрептококков, развитие гнойной инфекции.

Вирус ветрянки никуда не пропадает из организма после выздоровления. На время обезвреженный, он локализуется в спинном мозге. По прошествии лет он может активизироваться и вызвать опоясывающий лишай.

У взрослых осложнениями могут стать:

- стоматит (если сыпь появилась во рту);

- конъюнктивит (на веках);

- воспаление среднего уха.

Наибольшую опасность представляет ветряночная пневмония с летальностью 40%. Последствия инфицирования вирусом ветряной оспы могут проявиться в виде неврологических нарушений, болезней сердца, поражения суставов. Через месяц после выздоровления есть риск развития воспаления сетчатки и паралича черепных нервов.

Что такое ветряночная пневмония?

Это поражение легких, которое встречается в 16% случаев заболеваний ветрянкой и почти во всех случаях, если болезнь протекает в генерализованной форме. Первые симптомы могут появиться одновременно с высыпаниями:

- одышка;

- боль в груди;

- кашель с мокротой (нередко с кровяными примесями);

- синюшность кожи.

В легких распространяются множественные очаговые узелки, которые на рентгене похожи на поражение туберкулезом. Антибиотики в этом случае не помогают. На фоне ветряночной пневмонии часто развивается бронхит, в тяжелых случаях возможен отек легкого.

Отдельно рассматривается пневмония, развивающаяся на поздних этапах ветрянки. Она вызывается вторичной кокковой инфекцией и представляет собой обычное воспаление легких. Лечится заболевание по стандартной схеме – пенициллином.

Неврологические осложнения ветряной оспы

Последствием инфицирования герпесвирусом взрослого человека может стать вторичный энцефалит. Развивается воспаление с пятого-десятого дня высыпаний, иногда и после выздоровления. Патологический процесс может локализоваться в разных местах:

- оболочках головного мозга (менингитическая форма);

- мозжечке (атактическая форма);

- спинном мозге (миелитическая форма).

- Возможно и комбинированное поражение головного и спинного мозга (энцефаломиелит, менингоэнцефалит).

В легких случаях поражение ЦНС ветряночным вирусом приводит к нарушению координации, непроизвольным движениям глаз, дрожанию рук, головокружениям. В более тяжелых страдает зрение (вплоть до полной его потери). Самое опасное осложнение – это паралич. Не исключено также поражение психики, вплоть до олигофрении.

Опасность ветряной оспы для беременных

Если женщина во время беременности инфицируется, вирус неизбежно передается ребенку. В первом триместре это вызывает многочисленные патологии внутриутробного развития:

- недоразвитость конечностей;

- аномалии скелета;

- пороки зрительных органов;

- поражение кожи;

- патологии ЦНС;

- задержка развития.

При заражении женщины в третьем триместре беременности младенец появляется на свет с синдромом врожденной ветряной оспы. Это значит, что у новорожденного в течение первой недели жизни разовьется ветрянка. Течение ее, скорее всего, будет тяжелым с риском летальности до 30%.

Для будущей матери ветряная оспа опасна осложнениями. Высок риск возникновения ветряночной пневмонии. Женщину рекомендуется госпитализировать, особенно если ее иммунная система ослаблена.

Гаталова Дагмара Сулимовна, терапевт, эндокринолог, врач медицинских кабинетов 36,6

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ветрянка у детей без температуры – атипичный вариант болезни или норма?

Эта инфекция была названа « ветрянкой» в связи со своей заразностью. Ее распространение происходит словно со скоростью ветра. Ребенок может заразиться ветряной оспой, зайдя в лифт после больного человека. После появления больного ребенка в школе или детском саду, через некоторое время заболевает большинство детей.

Ветряная оспа относится к числу наиболее распространенных заболеваний детского возраста. За последние годы заболеваемость ветрянкой в России увеличилась почти в 2 раза. Преимущественно болеют дети в возрасте от 1 до 10 лет, максимальная заболеваемость отмечается среди детей в возрасте 3-4 лет. Дети до 6 месяцев практически не болеют ветряной оспой, т.к. мать передает им собственный иммунитет через плаценту и во время грудного вскармливания. Пик заболеваемости отмечается в осенне-зимний период.

Что такое ветряная оспа?

Ветряная оспа – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи, характеризующаяся появлением на коже и слизистых оболочках сыпи в виде мелких пузырьков.

Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Во внешней среде вирус неустойчив и быстро погибает.

Единственным источником инфекции является человек. Восприимчивость к ветряной оспе очень высокая.

Больные становятся заразными в конце инкубационного периода (за 48 часов до появления сыпи) и до 5-го дня с момента появления последнего элемента сыпи.

Путь передачи инфекции –воздушно-капельный.

Вирусы в огромном количестве выделяются при чихании, кашле, разговоре. Также возможна передача вируса от матери плоду во время беременности. Через третьих лиц передача инфекции невозможна. На обуви и одежде принести вирус домой тоже нет шансов.

В связи с большой летучестью вируса, его распространение возможно с этажа на этаж, на расстояние до 20 метров.

Ветряная оспа у взрослых протекает намного тяжелее, чем у детей, и способна вызвать серьезные осложнения.

Клиническая картина.

Инкубационный период продолжается от 10 до 21 дня (чаще 14-17 дней).

У детей заболевание начинается с подъема температуры до 38,5 – 39 о С, отмечается слабость, снижение аппетита, головная боль. Ребенок становится капризным, отказывается от еды. Одновременно с подъемом температуры появляется сыпь. Выраженность лихорадки соответствует обилию сыпи. Продолжительность лихорадки 3-5 дней. Каждое новое высыпание сопровождается подъемом температуры тела. Сыпь сначала имеет вид красных пятнышек, которые в течение нескольких часов превращаются в папулы, далее в пузырьки, а через 1-2 дня на месте сыпи остается корочка. Размеры пузырьков сопоставимы с размером булавочной головки. После отпадения корочки остается красное пятно, иногда – рубец. Первые элементы сыпи обычно появляются на коже лица, волосистой части головы, спине, животе, груди, плечах, бедрах. На ладонях и подошвах сыпь, как правило, отсутствует. Детей очень беспокоит зуд ветряночных пузырьков, в связи с чем дети часто их расчесывают, сдирают, после чего остается рубец, а также возможно нагноение в связи с присоединением вторичной бактериальной инфекции. Известны случаи, когда на протяжении всей болезни появляются только единичные элементы или даже сыпь отсутствует. Такие случаи встречаются, в основном, у детей.

Выздоровление наступает не ранее 10 дня с момента высыпаний.

Осложнения заболевания.

Ветряная оспа считается доброкачественным заболеванием, однако, в ряде случаев могут развиться тяжелые осложнения. Среди осложнений ветряной оспы наиболее частыми являются гнойные поражения кожи – фурункулы, абсцессы и др. тяжело протекает специфическая пневмония, а самым грозным осложнением этой инфекции является поражение центральной нервной системы в форме энцефалита или менингита.

Среди взрослого населения наиболее частым осложнением является пневмония, а у новорожденных «синдром врожденной ветряной оспы», когда беременная женщина перенесла заболевание на ранних сроках беременности.

Сложности в протекании заболевания наблюдаются у людей с иммунодефицитом, в том числе и ВИЧ-инфекцией.Для предотвращения присоединения вторичной инфекции необходимо следить за частотой рук, одежды, постельного белья больного. В период высыпаний и лихорадки больной должен соблюдать постельный режим.

Элементы сыпи рекомендуется смазывать раствором бриллиантового зеленого. В период высыпаний разрешается мытье с использованием щадящего мыла, мочалку использовать нельзя, так как существует опасность повреждения корочек.

Родители должны своевременно отреагировать на изменения сыпи и вызвать врача для предупреждения развития осложнений:

· Если сыпь увеличивается в размерах, похожа на начало “простуды на губах”, покрывается многочисленными пузырьками, синеет, наливается кровью, новые высыпания появляются спустя 10 дней с момента появления первых признаков заболевания «ветрянки».

· если более недели держится температура выше 37 или температура с каждым днем растет,

· если сыпь распространяется на слизистые оболочки: глаза, ротовою полость, или на половые органы, т.к. аналогичные изменения могут быть на внутренних органах.

· при появлении кашля или насморка, т.к. герпетические высыпания могут находиться в носоглотке

· при появлении поноса и частой рвоты,

т.е. во всех случаях, когда ветрянка протекает атипично.

В любом случае, как только вы заметили первые признаки недомогания ребенка и сыпь, сразу вызовите врача. Только он точно определит, ветряная оспа у ребенка или другое заболевание (не опытному взгляду отличить симптомы ветряной оспы от аллергии или других заболеваний с сыпью довольно сложно), и будет контролировать течение болезни.

Ветряная оспа у взрослых

Ветряная оспа во взрослом возрасте протекает намного тяжелее. Отличительной особенностью ветряной оспы у взрослых являются выраженные симптомы интоксикации и частое развития осложнений, вплоть до летального исхода. Ветряная оспа у взрослых часто осложняется гнойничковыми поражениями кожи, конъюнктивитом, стоматитом. Самыми опасными осложнениями ветряной оспы являются поражения внутренних органов и головного мозга. В числе наиболее распространенных –пневмония, менингит, энцефалит, миокардит.

Ветряная оспа у беременных.

Беременная женщина, заболевшая ветряной оспой, нуждается в тщательном наблюдении врача. Инфекция опасна как для самой женщины, так и для плода. Ветряная оспа может вызвать патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода.

Профилактика.

Общая профилактика ветряной оспы заключается в своевременной диагностике заболевания, изоляции больного с последующим проветриванием и влажной уборкой помещения с целью предотвращения распространения инфекции. Больного ветряной оспой изолируют до 5-го дня от момента появления последних элементов сыпи. В детских коллективах карантин накладывается с 11 по 21 день от момента контакта.

На сегодняшний день разработана специфическая профилактика ветряной оспы. Вакцинация проводится детям, не болевшим ранее этой инфекцией. Вакцина вводится подкожно: детям, в возрасте от 1 года до 13 лет – однократно; детям старше 13 лет и взрослым необходимо двукратное введение вакцины с интервалами между введениями 6-10 недель.

Вакцинация показана лицам, относящимся к группе высокого риска: лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, больным острым лейкозом, лицам, получающим иммунодепрессанты, лучевую терапию, пациентам, которым планируется провести трансплантацию органа.

Среди привитых лиц случаи заражения ветряной оспой крайне редки. Если заражение произошло, то заболевание протекает в легкой или скрытой форме. После проведенной вакцинации у ребенка в этот же день начинает формироваться иммунитет, который заканчивает свое формирование через 6 недель. Именно с этого момента при контакте с больным ребенком не стоит опасаться заболевания.

Ветряная оспа (ветрянка) у детей и взрослых: симптомы, осложнения, как не заразиться

Ветряная оспа (варицелла, ветрянка) является острым и очень заразным заболеванием. Оно вызвано первичной инфекцией вирусом ветряной оспы. Вспышки ветряной оспы возникают во всём мире, и при отсутствии программы вакцинации затрагивают большую часть населения к середине молодого возраста.

Когда возникла ветряная оспа?

Ветряная оспа была известна с древних времён. В течении некоторого времени она считалась лёгким течением натуральной оспы и только в 1772 году она была выделена в отдельное заболевание. А в 1909 году было установлено, что ветряная оспа и опоясывающий лишай имеют одного и того же возбудителя, что впоследствии было подтверждено лабораторными исследованиями. Последующее изучение особенностей вируса привело к разработке живой аттенуированной вакцины против ветряной оспы в Японии в 1970-х годах. Вакцина была лицензирована для использования в Соединенных Штатах в марте 1995 года.

Чем вызывается ветряная оспа и как можно заразиться?

Varicella zoster virus (VZV) – это вирус, который является возбудителем ветряной оспы и принадлежит к семейству герпесвирусов. Как и другие вирусы этой группы, он обладает способностью сохраняться в организме после первичной инфекции.

После того, как человек переболел ветрянкой, VZV не покидает его организм, а сохраняется в сенсорных нервных ганглиях.

Таким образом, первичная инфекция VZV приводит к ветряной оспе, а опоясывающий герпес является результатом реактивации скрытой инфекции этого вируса, которая обусловлена снижением иммунитета вследствии различных обстоятельств (переохлаждение, стрессы и др.) либо сопутствующими заболеваниями, которые сопровождаются иммунодефицитом (злокачественные заболевания крови, ВИЧ и т. д.). За наличие этого свойства вирус ветряной оспы и относится к группе возбудителей медленных инфекций. Стоит отметить, что вирус ветряной оспы и сам имеет иммунодепрессивное свойство.

Считается, что VZV имеет короткое время выживания в окружающей среде. Все герпесвирусы чувствительны к химическому и физическому воздействию, в том числе к высокой температуре.

Источником инфекции является человек больной ветряной оспой или опоясывающим герпесом. Вирус содержится на слизистых оболочках и в элементах сыпи. Заразным больной считается с момента появления сыпи до образования корочек (обычно до 5 дня с момента последних высыпаний).

Вирус ветряной оспы обладает высокой контагиозностью, то есть с очень большой вероятностью передаётся через респираторные капли или прямой контакт с характерными поражениями кожи инфицированного человека. С этим связан тот факт, что большая часть населения заболевает уже в детском возрасте.

На возраст до 14 лет приходится 80-90 % случаев. Также для ветряной оспы характерна высокая восприимчивость (90-95 %).

Большинство стран имеют тенденцию к более высокому уровню заболеваемости в городских населённых пунктах (700-900 на 100 000 населения) и значительно меньшему в сельских регионах. Эпидемиология заболевания отличается в разных климатических зонах, например, существенная разница наблюдается в умеренном и тропическом климатах. Причины этих различий плохо изучены и могут относиться к свойствам вируса (которые, как известно, чувствительны к теплу), климату, плотности населения и риску воздействия (например, посещение в детском саду или школе или число братьев и сестёр в семье).

Почему так актуальна ветряная оспа в современном мире?

Относительно нетяжёлое течение и невысокая летальность долгое время были причиной предельно спокойного отношения к этой инфекции.

Однако, на данный момент, как результат многочисленных исследований, было установлено, что возбудитель может поражать не только нервную систему, кожу и слизистые, но и лёгкие, пищеварительный тракт, мочеполовую систему.

Вирус оказывает неблагоприятное влияние на плод, при возникновении заболевания у беременных женщин. При этом стоит помнить, что мать может передать инфекцию плоду, если она больна ветряной оспой или опоясывающим герпесом (вирус способен проникать через плаценту на протяжении всей беременности).

Какие проявления ветряной оспы (ветрянки)?

Вирус ветряной оспы проникает через дыхательные пути и конъюнктиву. Считается, что вирус размножается в слизистой носоглотки и региональных лимфатических узлах.

Первичное попадание вируса в кровь возникает через несколько дней после заражения и способствует попаданию вируса в эпителиальные клетки кожи, где и происходит дальнейшее размножение вируса и соответствующие кожные изменения.

Затем происходит вторичное попадание в кровь. Следует помнить, что поражаться может не только эпителий кожи, но и слизистые желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовая система. Учитывая то, что вирус является тропным к нервной ткани в нервных узлах, корешках чувствительных нервов и спинном мозге могут развиваться дегенеративные и некротические изменения.

Инкубационный период. Период от попадания вируса в организм до начала клинических проявлений составляет от 5 до 21 дня после воздействия, чаще 1-2 недели. Инкубационный период может быть более долгим у пациентов с ослабленным иммунитетом.

У инфицированных людей может быть мягкий продромальный период, который предшествует наступлению сыпи. У взрослых это может быть от 1 до 2 дней лихорадки и недомогания, но у детей чаще всего сыпь является первым признаком заболевания.

Начало чаще всего острое. Лихорадка длиться 2-7 дней, при тяжёлом течении дольше. Больные жалуются на возникновение зудящей сыпи, ломоту в теле, снижение аппетита, нарушение сна, головную боль. Могут наблюдаться тошнота и рвота.

Первые элементы сыпи появляются на лице и туловище, а затем на волосистой части головы и конечностях; наибольшая концентрация поражений находится на туловище с появлением подсыпаний в течении 4-6 дней. При этом элементы сыпи присутствуют на нескольких стадиях развития (например, покраснения и папулы могут наблюдаться одновременно и в той же области, что и везикулы и корочки).

Сыпь также может возникать на слизистых оболочках ротоглотки, дыхательных путей, влагалища, конъюнктивы и роговицы.

Элементы сыпи обычно имеют диаметр от 1 до 4 мм. Везикулы (пузырьки) являются поверхностными, однокамерными и содержат прозрачную жидкость, окружены красным ободком. Со временем они подсыхают и превращаются в корочки, после отторжения которых остается временная пигментация и изредка маленькие рубчики.

Количество элементов сыпи колеблется от единичных до множественных. Везикулы могут разорваться или загноиться до того, как они высохнут и приобретут вид корочек. Высыпания сопровождаются выраженным зудом.

У 20-25 % больных высыпания могут возникать на слизистых рта, дёснах. Обычно они быстро вскрываются, образуют эрозии и сопровождаются болезненностью, жжением и повышенным слюноотделением.

Около 2-5 % заболевших имеют элементы сыпи на коньюнктивах.

Также при ветряной оспе, как правило, увеличиваются лимфатические узлы (подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые).

Восстановление от первичной инфекции ветряной оспы обычно приводит к пожизненному иммунитету. Но в последнее время всё чаще наблюдаются случаи повторного заболевания ветряной оспой. Это не является обычным явлением для здорового человека, и чаще всего происходит у лиц с ослабленным иммунитетом.

Какие осложнения могут возникнуть при ветряной оспе?

Болезнь обычно имеет нетяжёлое течение, но могут возникать осложнения, включая бактериальные инфекции (например, бактериальные кожные поражения, пневмония) и неврологические (например, энцефалит, менингит, миелит), которые могут закончиться летальным исходом.

Вторичные бактериальные инфекции кожных покровов, которые вызваны стрептококком или стафилококком, являются наиболее распространённой причиной госпитализации и амбулаторных медицинских визитов. Вторичная инфекция стрептококками инвазивной группы А может вызвать абсцессы и флегмоны.

Пневмония после ветряной оспы обычно является вирусной, но может быть и бактериальной. Вторичная бактериальная пневмония чаще встречается у детей моложе 1 года. Она характеризуется нарастанием температуры до 40⁰С, нарастанием бледности и цианоза кожи, появлением загрудинного сухого кашля и одышки. Больные могут принимать вынужденное положение в постели.

Поражение центральной нервной системы при ветряной оспе варьируются от асептического менингита до энцефалита. Вовлечение мозжечка с последующей мозжечковой атаксией является наиболее распространенным проявлением нарушений центральной нервной системы, но, как правило, имеет положительный исход.

Энцефалит – одно из самых опасных осложнений ветряной оспы (10-20 % заболевших имеют летальный исход). Проявляется это осложнение головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и часто приводит к коме. Диффузное вовлечение головного мозга чаще встречается у взрослых, чем у детей. Вместе с энцефалитом или самостоятельно может возникнуть ветряночный менингит.

Редкими осложнениями ветряной оспы являются синдром Гийена-Барре, тромбоцитопения, геморрагическая и буллёзная ветряная оспа, гломерулонефрит, миокардит, артрит, орхит, увеит, ирит и гепатит.

После заражения вирус остается скрытым в нервных клетках и может быть реактивирован, вызывая вторичную инфекцию – опоясывающий герпес. Обычно это происходит у взрослых в возрасте старше 50 лет или при ослаблении иммунитета и связано с болезненной сыпью, которая может привести к постоянному повреждению нервов.

Что такое опоясывающий герпес?

Опоясывающий герпес (herpes zoster, опоясывающий лишай) возникает у людей, как проявление реактивации латентной инфекции, вызванной вирусом, который находился в нервных ганглиях, после перенесённой ветряной оспы. Локализация последующих высыпаний будет зависеть от того, в каком нервном узле находился вирус (VZV) в латентном (спящем) состоянии.

Локализация сыпи при поражении узла тройничного нерва – на волосистой части головы, в области лба, носа, глаз, нижней челюсти, нёба, языка; при наличии вируса в спинальных ганлиях – на шее, туловище, верхних и нижних конечностях.

Особенностями сыпи при опоясывающем герпесе являются:

- везикулы располагаются на коже группами вдоль соответствующего нерва,

- начинается заболевание чаще всего с болевых ощущений, после чего следует покраснение и соответствующие высыпания,

- со временем боль становится всё меньше и меньше,

- процесс всегда односторонний,

- обычно высыпания сопровождаются повышением температуры, недомоганием, слабостью.

Какие существуют методы диагностики ветряной оспы?

Обычно диагноз ставится на основании клинической картины и объективного осмотра больного.

Для подтверждения диагноза лабораторными методами берут кровь, спинномозговую жидкость, а также содержимое пузырьков и пустул. Как ориентированный метод проводят микроскопию.

В современной практике используются серологические методы диагностики (ИФА, РСК, РНГА, РИА). При этом кровь берут дважды: в начале заболевания и в период реконвалесценции. Реакция считается положительной, если титр антител вырос в 4 раза и более.

Стоит заметить, что наиболее часто используются ИФА и ПЦР. Также существует метод культивирования вируса, но в связи с трудоёмкостью и большими затратами, сейчас не используется.

Как лечить ветряную оспу?

Пациентов с неосложненным течением чаще всего лечат в домашних условиях. Элементы сыпи обрабатывают концентрированным раствором перманганата калия. Кислород, который выделяется вследствии этого, предотвращает присоединение вторичной инфекции, а также снижает зуд. При небольшом количестве высыпаний можно использовать бриллиантовый зеленый.

Только при тяжелых или осложненных вариантах необходимо лечение, которое направлено на возбудителя. Это препараты ацикловир, валацикловир, фамцикловир, принимать которые можно только после консультации врача-инфекциониста или семейного доктора. Противовирусное лечение является обязательным при опоясывающем герпесе. Также возможно локальное применение мазей ацикловира.

При выраженном зуде заболевшим ветряной оспой необходимо принимать антигистаминные препараты. При сильных болях у пациентов с опоясывающим герпесом – анальгетики. Если имеет место высокая температура и сильная интоксикация показана дезинтоксикационная терапия (внутривенное введение определенных растворов). Лицам, у которых снижен уровень иммунитета, показан иммуноглобулин.

Как предупредить заболевание ветряной оспой?

Ветряная оспа может быть предотвращена с помощью вакцинации. Специфическая профилактика проводится живыми вакцинами из ослабленного вируса ветряной оспы (например, бельгийская вакцина «Варилрикс»). Особенно вакцинация рекомендована детям раннего возраста, а в США и лицам пожилого возраста с целью профилактики опоясывающего герпеса и постгерпетической невралгии.

При проведении клинических испытаний было установлено, что лица, которые были вакцинированы, либо не подвержены ветряной оспе, либо переносят её в очень лёгкой форме.

Необходима вакцинация тем категориям людей, которые имеют сниженный иммунитет и, как следствие, высокую возможность тяжелого и осложненного течения заболевания. К ним относятся следующие категории:

- лица имеющие злокачественными заболевания,

- ВИЧ-инфицированные,

- те группы людей, которые имеют тяжёлую хроническую патологию,

- пациенты, которые принимают глюкокортикостероиды.

Показана вакцинация:

- с профилактической целью, особенно рекомендована категориям повышеного риска:

– обычная вакцинация в возрасте 12-15 месяцев,

– обычная вторая доза в возрасте 4-6 лет. - для экстренной профилактики тех, кто не болел ветряной оспой и не был привит, но при этом контактирует с больными.

Минимальный интервал между дозами вакцины против ветряной оспы составляет 3 месяца для детей в возрасте до 13 лет.

Хотя однодозовые программы эффективны для профилактики тяжёлой болезни ветряной оспы, что подтверждается исследованием, проведенным в Австралии (она является одной из немногих стран, которые включили вакцинацию против ветряной оспы в рамках своей национальной программы иммунизации), данные свидетельствуют о том, что для прерывания передачи вируса требуется введение двух доз. Возникающие школьные вспышки и высокие показатели ветряной оспы, хотя обычно и не тяжёлые, побудили некоторые страны осуществить двухдозовый график вакцинации.

Вакцинация — самое эффективное медицинское вмешательство, когда либо изобретённое человеком

Использованные материалы

- https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/varicella.html – этиология, патогенез, клинические особенности, профилактика ветряной оспы

- http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/5_The_potential_impact_Varicella_vaccination_Low_Middle_Income_Countries_feasibility_modeling.pdf?ua=1&ua=1 – вакцинация при ветряной оспе

- http://www.who.int/immunization/diseases/varicella/en/ – о эпидемиологии ветряной оспы и опоясывающем герпесе

- http://www.who.int/bulletin/volumes/92/8/13-132142/en/ – исследования на тему эффективности вакцинации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе в Австралии.

- http://www.who.int/immunization/position_papers/varicella_grad_effectiveness_2_doses.pdf?ua=1 – о эффективности вакцинации при ветряной оспе.

- http://www.who.int/wer/2014/wer8925.pdf?ua=1&ua=1 – эпидемиология, диагностика, лечение, некоторые позиции о вакцинации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе.

- Возианова Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. – К .: Здоровье, 2000. – Т. 1. – 904 с.

- Голубовская О. А. Инфекционные болезни. – М .: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с. + 12 с. цвет. вкл.

Автор: Анастасия Лишневская, врач-инфекционист

Источник: ММК Формед