Бронхиальная астма у детей

Бронхиальная астма представляет собой хроническое заболевание дыхательных путей, носящее воспалительный характер и сопровождающееся удушьем, кашлем и другой тяжелой симптоматикой.

Дети обычно страдают атопической формой болезни. Ее причина – аллергическая реакция, вследствие которой сужается просвет бронхов. Данная реакция проявляется из-за вдыхания аллергенов: пыли, пыльцы и др.

У детей самого раннего возраста поводом к развитию болезни часто становится употребление пищевых аллергенов.

Самая редкая форма для детей – инфекционно-аллергическая, которая проявляется вследствие хронических инфекционных недугов дыхательных путей.

Бронхиальная астма у детей: симптомы и лечение

Признаки бронхиальной астмы у ребенка

Бронхиальная астма очень схожа с другими заболеваниями органов дыхания. Ее часто путают даже с обычной простудой. Поэтому родителям нужно крайне внимательно наблюдать за ребенком. Первыми признаками болезни являются:

- свистящее дыхание (хрипы) – возникает периодически, иногда во время смеха, сна, плача, может иметь различную тональность;

- сухой кашель, приступы которого случаются чаще ночью или сразу после пробуждения, может носить аллергический характер – возникать при вдыхании аллергенов, а также усиливаться при плаче, смехе, физической нагрузке;

- затрудненное, стесненное дыхание;

- периодическая одышка.

Как выглядит приступ бронхиальной астмы у детей?

Приступ может развиваться по-разному, однако обычно имеет довольно типичную клиническую картину. Начинается с кашля, который может сопровождаться кожной сыпью, ринитом. Дыхание малыша становится неровным, присутствуют короткие вдохи, а выдохи даются с явным трудом. Дыхание сопровождается свистящим хрипом, со стороны приступ выглядит так, словно ребенок ловит ртом воздух. При этом может бледнеть кожа, синеть губы. Источник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6591438/

Shyamali C. Dharmage, Jennifer L. Perret and Adnan Custovic

Epidemiology of Asthma in Children and Adults

// Front Pediatr. 2019; 7: 246

Что делать при приступе?

Когда у детей проявляется бронхиальная астма, родители испытывают страх и нередко – панику, однако необходимо успокоиться и принять такие меры, как:

- посадить ребенка на что-то твердое;

- наклонить торсом вперед, попросить опереться локтями на колени;

- открыть окно, но без переохлаждения комнаты;

- дать ребенку ингалятор, прописанный врачом;

- пока неприятная симптоматика не пройдет, успокаивать ребенка, отвлекать его разговорами или чтением вслух.

Даже если Вы волнуетесь и переживаете, не показывайте этого, не провоцируйте страх у ребенка – это значительно усугубит его состояние.

Если состояние ребенка не изменяется на фоне приема препарата и принятых мер, необходимо вызвать скорую помощь.

Причины бронхиальной астмы у детей

- Наследственность. Ребенок, у которого оба родителя больны, имеет более чем в 6,5 раз больший риск астмы. Если болен только один родитель, то риск повышается примерно в 2,5 раза.

- Курение матери. Если мать курила во время беременности, то риск подвергнуться астме у ее ребенка на четверть выше, чем у остальных.

- Пассивное курение. Вероятность и тяжесть течения болезни напрямую зависят от того, сколько взрослые курят рядом с ребенком.

- Невылеченный атопический дерматит в раннем возрасте.

- Плохая экология.

- Частые простуды с осложнениями на бронхи. Источник:

О.В. Лаврова, Ю.Р. Дымарская

Бронхиальная астма у детей: факторы предрасположенности

// Практическая пульмонология, 2015, №2, с.2-9

Также нередко у детей бронхиальная астма развивается по психосоматическим причинам. Существует теория, что данное заболевание развивается на фоне сильной зависимости от матери, является выражением недостатка внимания. Приступ при этом становится подобием плача младенца, зовущего мать.

Диагностика и ее трудности

Выявить болезнь у ребенка сложнее, чем у взрослого. Причиной является то, что дети, особенно самого младшего возраста, не могут точно и правильно описать свое состояние. При этом диагностика тем труднее, чем умереннее симптоматика и дискомфорт, испытываемый пациентом.

Трудность связана и с особенностью строения бронхов у малыша. До пяти лет они имеют более узкий просвет, а у ребенка в целом менее развиты мышцы. Из-за этого главные проявления болезни – это активный отход густой мокроты и отек слизистой, а не удушье или бронхоспазм. На основе этого бронхиальную астму часто путают с ОРВИ и другими аналогичными заболеваниями не только родители, но и врачи. Зачастую заболевание прогрессирует несколько лет, прежде чем его верно диагностируют.

В целом для диагностики астмы важны следующие главные параметры:

- наличие симптоматики (свистящий хрип, одышка, кашель, ощущение нехватки воздуха и заложенности грудной клетки);

- обратимость приступов;

- чрезмерная активность бронхов;

- локальные воспалительные процессы.

У маленьких детей не всегда возможно объективно оценить все эти параметры. Поэтому наибольшее внимание уделяется:

- сбору анамнеза ребенка и его семьи. Принимают в расчет предрасположенность, частые простудные симптомы, наличие атопического дерматита, аллергии на продукты питания, аллергического насморка;

- анализу симптоматики – ее наличию и интенсивности;

- физиологическим обследованиям (исследование функции легких – пикфлоуметрия, определение их объема, измерение уровня сопротивляемости бронхов и др.);

- лабораторным исследованиям (в первые два года жизни у детей и без астмы часто встречаются кашель и свистящее дыхание, поэтому подтверждение наличия специфических антител к аллергенам может служить поводом для постановки диагноза «бронхиальная астма»);

- пробному лечению в течение 2-3 месяцев – если на фоне него наступает улучшение, а без него – новое ухудшение, это позволяет говорить о наличии астмы;

- рентгенографии грудной клетки – она не дает возможности диагностировать бронхиальную астму, но исключает ряд других похожих заболеваний.

Также проводится дифференциальная диагностика для исключения болезней, сопровождающихся свистящими хрипами: врожденных аномалий, инфекций, механических факторов, например, наличия инородного тела в бронхах.

Осложнения бронхиальной астмы у детей:

- бактериальные инфекции верхних дыхательных путей;

- подкожная эмфизема;

- эмфизема средостения;

- ателектазы;

- бронхоэктазы;

- пневмоторакс;

- астматический статус;

- сердечно-сосудистые нарушения;

- аллергические реакции.

Как лечить бронхиальную астму у детей?

Для купирования приступов, снижения их частоты, улучшения общего состояния может быть принят комплекс мер:

- применение ингаляторов, снимающих приступы;

- иммунотерапия в период ремиссии;

- устранение аллергенов, из-за которых случаются приступы; Источник:

О.В. Зайцева, О.А. Муртазаева

Бронхиальная астма у детей: современные аспекты терапии

// Вопросы современной педиатрии, 2011, т.10, №6, с.148-156 - и другие методики, которые подбираются индивидуально для каждого пациента.

Для улучшения состояния ребенка родителям необходимо:

- использовать увлажнители и очистители воздуха;

- очень часто проводить влажную уборку;

- убрать ковры;

- не приобретать пуховые и перьевые спальные принадлежности, наполнитель должен быть синтетическим;

- своевременно устранять плесень и проводить тщательную профилактику ее появления;

- не покупать малышу мягкие игрушки.

Почему следует выбрать «СМ-Клиника»?

Наш медицинский центр – это штат одних из лучших в городе пульмонологов и других детских врачей, передовое диагностическое оборудование и внимательное отношение к каждому маленькому пациенту.

Приходите к нам, если заметили у Вашего ребенка первые признаки бронхиальной астмы. Мы в кратчайшие сроки диагностируем заболевание и подберем эффективную терапию.

Источники:

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6591438/ Shyamali C. Dharmage, Jennifer L. Perret and Adnan Custovic. Epidemiology of Asthma in Children and Adults // Front Pediatr. 2019; 7: 246.

- О.В. Лаврова, Ю.Р. Дымарская. Бронхиальная астма у детей: факторы предрасположенности // Практическая пульмонология, 2015, №2, с.2-9.

- О.В. Зайцева, О.А. Муртазаева. Бронхиальная астма у детей: современные аспекты терапии // Вопросы современной педиатрии, 2011, т.10, №6, с.148-156

Информация в статье предоставлена в справочных целях и не заменяет консультации квалифицированного специалиста. Не занимайтесь самолечением! При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.

Бронхиальная астма у детей

Бронхиальная астма у детей – это хроническое аллергическое заболевание дыхательных путей, сопровождающееся воспалением и изменением реактивности бронхов, а также возникающей на этом фоне бронхиальной обструкцией. Бронхиальная астма у детей протекает с явлениями экспираторной одышки, свистящими хрипами, приступообразным кашлем, эпизодами удушья. Диагноз бронхиальной астмы у детей устанавливается с учетом аллергологического анамнеза; проведения спирометрии, пикфлоуметрии, рентгенографии органов грудной клетки, кожных аллергопроб; определения IgE, газового состава крови, исследования мокроты. Лечение бронхиальной астмы у детей предполагает элиминацию аллергенов, использование аэрозольных бронхолитиков и противовоспалительных препаратов, антигистаминных средств, проведение специфической иммунотерапии.

МКБ-10

Общие сведения

Бронхиальная астма у детей – хронический аллергический (инфекционно-аллергический) воспалительный процесс в бронхах, приводящий к обратимому нарушению бронхиальной проходимости. Бронхиальная астма встречается у детей разных географических регионов в 5-10% случаев. Бронхиальная астма у детей чаще развивается в дошкольном возрасте (80%); нередко первые приступы возникают уже на первом году жизни. Изучение особенностей возникновения, течения, диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей требует междисциплинарного взаимодействия педиатрии, детской пульмонологии и аллергологии-иммунологии.

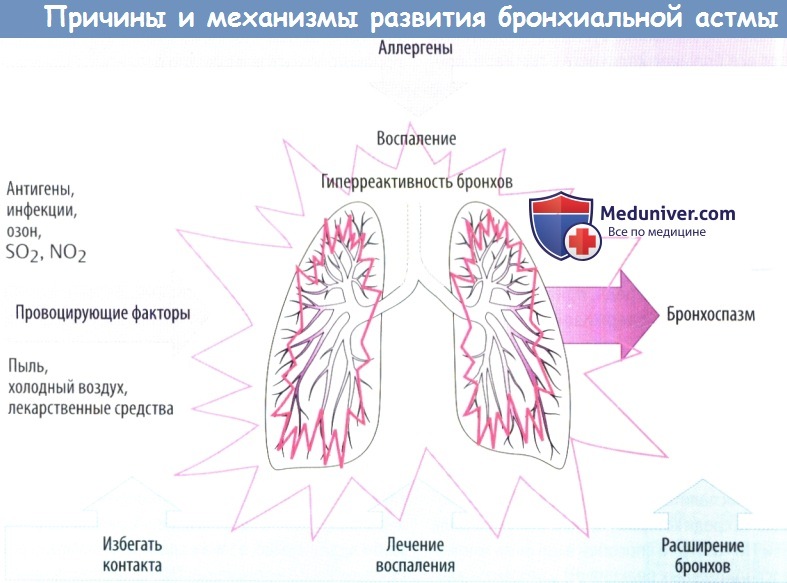

Причины

Бронхиальная астма у ребенка возникает при участии генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. У большинства детей с бронхиальной астмой имеется отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям – поллинозу, атопическому дерматиту, пищевой аллергии и др.

Сенсибилизирующими факторами окружающей среды могут выступать ингаляционные и пищевые аллергены, бактериальные и вирусные инфекции, химические и лекарственные вещества. Ингаляционными аллергенами, провоцирующими бронхиальную астму у детей, чаще выступают домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности домашних клещей, плесневые грибки, сухой корм для животных или рыб, пыльца цветущих деревьев и трав.

Пищевая аллергия служит причиной бронхиальной астмы у детей в 4-6% случаев. Чаще всего этому способствует ранний перевод на искусственное вскармливание, непереносимость животного белка, продуктов растительного происхождения, искусственных красителей и др. Пищевая аллергия у детей часто развивается на фоне заболеваний ЖКТ: гастрита, энтероколита, панкреатита, дисбактериоза кишечника.

Триггерами бронхиальной астмы у детей могут являться вирусы – возбудители гриппа, парагриппа, ОРВИ, а также бактериальная инфекция (стрептококк, стафилококк, пневмококк, клебсиелла, нейссерия), хламидии, микоплазмы и другие микроорганизмы, колонизирующие слизистую бронхов. У некоторых детей с бронхиальной астмой сенсибилизация может вызываться промышленными аллергенами, приемом лекарственных средств (антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов и др.).

Факторами обострения бронхиальной астмы у детей, провоцирующими развитие бронхоспазма, могут выступать инфекции, холодный воздух, метеочувствительность, табачный дым, физические нагрузки, эмоциональный стресс.

Патогенез

В патогенезе бронхиальной астмы у детей выделяют: иммунологическую, иммунохимическую, патофизиологическую и условно-рефлекторную фазы. В иммунологической стадии под влиянием аллергена продуцируются антитела класса IgE, которые фиксируются на клетках-мишенях (главным образом, тучных клетках слизистой бронхов). В иммунохимическую стадию повторный контакт с аллергеном сопровождается его связыванием с IgE на поверхности клеток-мишеней. Этот процесс протекает с дегрануляцией тучных клеток, активацией эозинофилов и выделением медиаторов, обладающих вазоактивным и бронхоспастическим эффектом. В патофизиологическую стадию бронхиальной астмы у детей под влиянием медиаторов возникает отек слизистой оболочки бронхов, бронхоспазм, воспаление и гиперсекреция слизи. В дальнейшем приступы бронхиальной астмы у детей возникают по условно-рефлекторному механизму.

Симптомы

Течение бронхиальной астмы у детей имеет циклический характер, в котором выделяют периоды предвестников, приступов удушья, послеприступный и межприступный периоды. Во время периода предвестников у детей с бронхиальной астмой может отмечаться беспокойство, нарушение сна, головная боль, зуд кожи и глаз, заложенность носа, сухой кашель. Продолжительность периода предвестников – от нескольких минут до нескольких суток.

Собственно приступ удушья сопровождается ощущением сдавления в груди и нехватки воздуха, одышкой экспираторного типа. Дыхание становится свистящим, с участием вспомогательной мускулатуры; на расстоянии слышны хрипы. Во время приступа бронхиальной астмы ребенок испуган, принимает положение ортопноэ, не может разговаривать, ловит воздух ртом. Кожа лица становится бледной с выраженным цианозом носогубного треугольника и ушных раковин, покрывается холодным потом. Во время приступа бронхиальной астмы у детей отмечается малопродуктивный кашель с трудноотделяемой густой, вязкой мокротой.

При аускультации определяется жесткое или ослабленное дыхание с большим количеством сухих свистящих хрипов; при перкуссии – коробочный звук. Со стороны сердечно-сосудистой системы выявляется тахикардия, повышение АД, приглушение сердечных тонов. При длительности приступа бронхиальной астмы от 6 часов и более, говорят о развитии у детей астматического статуса.

Приступ бронхиальной астмы у детей завершается отхождением густой мокроты, что приводит к облегчению дыхания. Сразу после приступа ребенок ощущает сонливость, общую слабость; он заторможен и вял. Тахикардия сменяется брадикардией, повышенное АД – артериальной гипотонией.

Во время межприступных периодов дети с бронхиальной астмой могут чувствовать себя практически нормально. По тяжести клинического течения различают 3 степени бронхиальной астмы у детей (на основании частоты приступов и показателей ФВД). При легкой степени бронхиальной астмы у детей приступы удушья редкие (реже 1 раза в месяц) и быстро купируются. В межприступные периоды общее самочувствие не нарушено, показатели спирометрии соответствуют возрастной норме.

Среднетяжелая степень бронхиальной астмы у детей протекает с частотой обострений 3-4 раза в месяц; скоростные показатели спирометрии составляют 80-60% от нормы. При тяжелой степени бронхиальной астмы приступы удушья у детей возникают 3-4 раза в месяц; показатели ФВД составляют менее 60% от возрастной нормы.

Диагностика

При постановке диагноза бронхиальной астмы у детей учитывают данные семейного и аллергологического анамнеза, физикального, инструментального и лабораторного обследования. Диагностика бронхиальной астмы у детей требует участия различных специалистов: педиатра, детского пульмонолога, детского аллерголога-иммунолога.

В комплекс инструментального обследования входит проведение спирометрии (детям старше 5 лет), тестов с бронхолитиками и физической нагрузкой (велоэргометрией), пикфлоуметрии, рентгенографии легких и органов грудной клетки.

Лабораторные исследования при подозрении на бронхиальную астму у детей включают клинический анализ крови и мочи, общий анализ мокроты, определение общего и специфических IgE, исследование газового состава крови. Важным звеном диагностики бронхиальной астмы у детей служит постановка кожных аллергических проб.

В процессе диагностики требуется исключение других заболеваний у детей, протекающих с бронхообструкцией: инородных тел бронхов, трахео- и бронхомаляции, муковисцидоза, облитерирующего бронхиолита, обструктивного бронхита, бронхогенных кист и др.

Лечение бронхиальной астмы у детей

К основным направлениям лечения бронхиальной астмы у детей относятся: выявление и элиминация аллергенов, рациональная медикаментозная терапия, направленная на снижение количества обострений и купирование приступов удушья, немедикаментозная восстановительная терапия.

При выявлении бронхиальной астмы у детей, прежде всего, необходимо исключить контакт с факторами, провоцирующими обострение заболевания. С этой целью может рекомендоваться гипоаллергенная диета, организация гипоаллергенного быта, отмена лекарственных препаратов, расставание с домашними питомцами, смена места жительства и др. Показан длительный профилактический прием антигистаминных средств. При невозможности избавиться от потенциальных аллергенов проводится специфическая иммунотерапия, предполагающая гипосенсибилизацию организма путем введении (сублингвального, перорального или парентерального) постепенно возрастающих доз причинно значимого аллергена.

Основу лекарственной терапии бронхиальной астмы у детей составляют ингаляции стабилизаторов мембран тучных клеток (недокромила, кромоглициевой кислоты), глюкокортикоидов (беклометазона, флутиказона, флунизолида, будезонида и др.), бронхолитиков (сальбутамола, фенотерола), комбинированных препаратов. Подбор схемы лечения, сочетания препаратов и дозировки осуществляет врач. Показателем эффективности терапии бронхиальной астмы у детей служит длительная ремиссия и отсутствие прогрессирования заболевания.

При развитии приступа бронхиальной астмы у детей проводятся повторные ингаляции бронхолитиков, кислородотерапия, небулайзерная терапия, парентеральное введение глюкокортикоидов.

В межприступный период детям с бронхиальной астмой назначаются курсы физиотерапии (аэроионотерапии, индуктотермии, ДМВ-терапии, магнитотерапии, электрофореза, ультрафонофореза), водолечения, массажа грудной клетки, точечного массажа, дыхательной гимнастики, спелеотерапии и др. Гомеопатическая терапия в ряде случаев позволяет предупредить рецидивы заболевания и снизить дозу гормональных препаратов. Подбор и назначение препаратов осуществляется детским гомеопатом.

Прогноз и профилактика

Проявления бронхиальной астмы у детей могут уменьшиться, исчезнуть или усилиться после полового созревания. У 60-80% детей бронхиальная астма остается на всю жизнь. Тяжелое течение бронхиальной астмы у детей приводит к гормональной зависимости и инвалидизации. На течение и прогноз бронхиальной астмы влияют сроки начала и систематичность лечения.

Профилактика бронхиальной астмы у детей включает своевременное выявление и исключение причинно значимых аллергенов, специфическую и неспецифическую иммунопрофилактику, лечение аллергозов. Необходимо обучение родителей и детей методам регулярного контроля состояния бронхиальной проходимости при помощи пикфлоуметрии.

2. Бронхиальная асмта: Учебно-методические рекомендации/ Олейников В.Э., Бондаренко Л.А., Герасимова А.С. – 2003.

Бронхиальная астма у детей: базисное лечение, как выявляют заболевание в детском возрасте

Бронхиальная астма – одно из самых серьезных и распространенных заболеваний у детей. С каждым годом количество детей больных астмой увеличивается и поэтому все родители должны быть в курсе того, почему возникает эта болезнь, как она проявляется и как правильно ее лечить?

По статистике, бронхиальной астмой болеют 4-10% детей, среди которых преобладают мальчики. Каждые 10 лет число астматиков увеличивается на 50%. До сегодняшнего дня у врачей нет однозначного ответа, какие причины влияют на то, что детей, больных астмой становится все больше и больше. Но все же основная часть медиков склоняется к мнению, что чаще всего бронхиальной астмой болеют те, кто имеет наследственную предрасположенность к этой болезни, страдает аллергией, живет в районах с плохой экологией и перенес более 3-х эпизодов обструктивного бронхита.

Основные симптомы астмы – сухой кашель и приступы удушья. Кашель при астме может начаться в любой момент и затем перейти в приступ, сопровождаемый удушьем. Во время приступа у ребенка учащается дыхание и затрудняется выдох. Дыхание становится поверхностным, а иногда и свистящим. Мучительное чувство удушья вызывает у ребенка страх, что само по себе может усиливать бронхоспазм.

Чаще всего приступы астмы начинаются ночью во время сна и днем после сильного эмоционального потрясения или физической нагрузки. С физиологической точки зрения причина развития бронхиальной астмы – сужение просветов в бронхах вследствие воспаления их слизистой оболочки, отека стенок и гиперсекреции слизи.

Воспаление в бронхах может привести к сужению их просветов, частому сухому кашлю и одышке не только при астме, но и при других заболеваниях, вызываемых вирусами и инфекцией. Например, при ОРВИ, гриппе и обструктивном бронхите. Именно этот факт порождает затруднения при постановке диагноза астма у многих врачей.

Главное отличие бронхиальной астмы от воспалений бронхов, осложненных затруднением отхождения слизи и одышкой, заключается в том, что бронхиальная обструкция может повториться 1-2 раза, но по мере роста ребенка и увеличения диаметра его бронхов нарушения бронхиальной проходимости уже проходят.

В основе же развития бронхиальной астмы лежит патология иммунной системы, заключающейся в избыточной выработке секреции иммуноглобулина Е, отвечающего за развитие аллергических реакций. В норме иммуноглобулин Е держится в организме у детей в следовых количествах, он необходим для осуществления противоглистного и противопаразитного действия.

По этой причине иммунная система ребенка, больного астмой, реагирует на те вещества, на которые в норме реагировать не должна. Вследствие этого в бронхах развивается хроническое аллергическое воспаление, которое практически неизлечимо. Никакими, даже самыми разрекламированными лекарствами и народными средствами, полностью избавиться от астмы невозможно.

Правильное лечение бронхиальной астмы у детей состоит из трех этапов:

1. Поддерживающая лекарственная терапия, позволяющая держать под контролем воспалительный процесс в дыхательных путях. В зависимости от того, что спровоцировало возникновение аллергической реакции в бронхах, применяют различные препараты, снижающие аллергическую реакцию и воспаление в бронхах.

Несмотря на то, что некоторые врачи сейчас не рекомендуют применять для лечения астмы у детей антибиотики, муколитики и седативные препараты, утверждая, что антибиотики не приносят никакой пользы при лечении астмы, муколитики – только увеличивают образование слизи, а успокаивающие средства уменьшают глубину дыхания, пока адекватной замены этим лекарствам нет. Поэтому на практике для лечения бронхиальной астмы педиатры назначают антибиотики, бронхолитики, муколитики и отхаркивающие. Они позволяют расширить и очистить дыхательные пути, что облегчает прохождение воздуха и позволяет держать под контролем воспалительный процесс.

2. Избегание контактов с аллергенами, провоцирующими приступы астмы и удушья. Самые распространенные аллергены – домашняя пыль, шерсть животных, пыльца растений, сухой и грязный воздух. Помните, друг астматика – свежий чистый воздух. Поэтому в детской комнате необходимо убрать ковры и ненужную мебель, которые являются пылесборниками. Влажную уборку в комнате ребенка надо делать каждый день, ее часто нужно проветривать, а с домашними животными и растениями лучше расстаться.

3. Самостоятельное пользование карманными ингаляторами для оперативного снятия бронхоспазмов. Для купирования приступов астмы в экстренных ситуациях применяют препараты, расширяющие бронхи – b2-агонисты. Это сальбутамол, беродуал, эуфиллин, фенотерол и тербуталин. Кроме того, существуют комбинированные препараты, сочетающие в себе противовоспалительное и бронхорасширяющее средства, такие как симбикорт и серетид.

Оптимальный способ введения препаратов, расширяющих бронхи – ингаляционный, так как в этом случае они доставляются быстрее и непосредственно в дыхательные пути. Кроме того, при использовании ингаляторов требуется значительно меньшая доза препарата, что заметно снижает риск развития побочных эффектов. Лучше всего для лечения астмы у детей подходят карманные ингаляторы и небулайзеры. Для оперативного снятия приступа астмы рекомендуется научить детей самостоятельно пользоваться карманными ингаляторами в возрасте 5 лет.

К дополнительным средствам лечения бронхиальной астмы относятся восстанавливающая диета, закаливание, занятия физкультурой и массаж. Правильное питание, одобренное диетологом и пульмонологом, положительно сказывается на выведении мокроты из организма. Высокую эффективность при лечении астмы у детей показывает дыхательная гимнастика, так как при нарушении бронхиальной проходимости очень важно уметь правильно дышать. В качестве дополнительных процедур допустимо использовать народные методы лечения астмы, которые основаны на приеме настоек и отваров лекарственных трав, прополиса, меда, молока и других средств, оказывающих противовоспалительный эффект.

Задача родителей, у детей которых диагностировали астму – приблизить жизнь своего ребенка к полноценной. Лечить ребенка, страдающего бронхиальной астмой, надо под постоянным контролем пульмонолога. Начать лечение нужно сразу после появления у ребенка первых симптомов. Это позволит быстрее купировать распространение аллергена и не допустить повторения приступов астмы.

Бронхиальная астма у детей

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся спазмом бронхиального дерева. Лечением болезни занимается пульмонолог, при необходимости привлекаются аллерголог и иммунолог.

Общие сведения

Бронхиальная астма признана одной из наиболее распространенных хронических патологий среди детей школьного возраста. Численность больных увеличивается с каждым годом, что связывают с ухудшением экологической обстановки.

Астма – серьезная и тяжелая патология, которая в отсутствие лечения сопровождается развитием осложнений. Наименее опасные – частые ОРВИ, хронические риниты, синуситы. Но есть и более серьезные. Отсутствие адекватной коррекции заболевания существенно ухудшает качество жизни больного, ведет к нарушениям физического и умственного развития и даже к опасным для жизни состояниям.

Природа заболевания до конца не выяснена. Патология считается многофакторной. Предрасположенность определяется генетически. У детей бронхиальная астма чаще развивается на фоне аллергических реакций.

Патогенез бронхиальной астмы у детей

При бронхиальной астме нарушается реакция слизистой бронхиального дерева на определенные условия (триггеры). К таковым относят повышенную или пониженную температуру и влажность воздуха, вдох аллергенов (пыльца, шерсть, пылевой клещ), контакт с лекарственными и химическими веществами, физические нагрузки, стрессовые ситуации.

В результате в слизистой бронхов развивается дисфункциональное иммунное воспаление. Эпителиальная выстилка отекает и в целях защиты вырабатывает чрезмерное количество слизи. Однако при бронхиальной астме происходит ее сгущение, развивается частичная или полная обструкция бронхов. Ситуация усугубляется бронхоспазмом – сокращением гладких мышц бронхов. В итоге просвет бронхиального дерева значительно сужается (из-за обструкции слизью и спазма мышц). Пациент страдает от приступов мучительного кашля и затруднений при выдыхании из легких воздуха (экспираторная одышка). Объем поступаемого в организм кислорода резко сокращается, все ткани начинают испытывать гипоксию (кислородное голодание), вследствие чего нарушаются любые биохимические реакции.

Виды бронхиальной астмы у детей

В зависимости от причины возникновения заболевания выделяют следующие типы бронхиальной астмы у детей:

- аллергическая: приступы провоцируются контактом с аллергенами;

- инфекционно-зависимая: проявляется на фоне ОРВИ или бактериальных заболеваний дыхательных путей;

- смешанная: возникает на фоне комбинации нескольких факторов.

Также существует аспириновая астма. Отдельно рассматривают бронхиальную астму, проявляющуюся при физических или умственных нагрузках.

В зависимости от частоты возникновения приступов и их тяжести астма бывает легкой, среднетяжелой и тяжелой.

Симптомы бронхиальной астмы у детей

На начальной стадии развития симптомы бронхиальной астмы у детей и подростков могут быть смазанными и напоминать простуду. Однако позже клиническая картина становится более характерной. Заболевание проявляется:

- приступообразным малопродуктивным кашлем (в конце приступа откашливается небольшое количество слизи);

- свистящими звуками во время вдоха-выдоха;

- одышкой (затрудняется преимущественно выдох);

- ощущением сдавливания грудной клетки.

У детей с бронхиальной астмой длительное время наблюдается кашель с хрипами. Симптом усиливается во время активных игр, стрессовых ситуаций (во время плача, испуга), в ночное время. Приступы возникают вскоре после того, как малыш укладывается в постель.

После кашля возникает чувство нехватки воздуха. Дыхание учащается, появляются свистящие хрипы, движения грудной клетки становятся более заметными, выдохнуть больному тяжело, т.к. приходится подавлять сильное сопротивление со стороны суженных бронхов. После приступов ребенок вялый, апатичный, сонливый.

Приступ бронхиальной астмы у ребенка

Сильный приступ бронхиальной астмы у детей – это потенциально опасное состояние со специфическими симптомами, требующее немедленной помощи. Во время обострения отмечается:

- выраженное затруднение дыхания и его учащение;

- заметное усиление свистящих хрипов;

- волнение и беспокойство ребенка;

- посинение губ и ногтей;

- снижение эффекта от привычных средств (ингаляторов).

В этом случае требуется немедленный вызов скорой помощи. В зависимости от состояния ребенка, врачи окажут помощь на месте или госпитализируют маленького пациента.

Причины бронхиальной астмы

Однозначно указать точную причину развития бронхиальной астмы у детей невозможно. Предрасполагающими факторами считаются:

- плохая наследственность (чаще болеют дети, у которых один из родителей имеет такой же диагноз);

- аллергические заболевания в раннем детском возрасте;

- ожирение;

- курение матери во время вынашивания ребенка;

- частые инфекционные заболевания дыхательных путей;

- плохая экология (проживание в больших городах, загазованных районах);

- неблагоприятные бытовые условия (запыленность помещений, чрезмерное использование бытовой химии).

На данный момент предрасполагающим фактором считается и пищевая аллергия. Спровоцировать астму может длительное употребление продуктов, которые стимулируют аллергизацию организма (шоколад, пряности, добавки) на фоне отягощенной наследственности.

Диагностика бронхиальной астмы у детей

Врачи «СМ-Доктор» имеют огромный опыт в диагностике и лечении бронхиальной астмы у детей. При своевременном выявлении заболевания и правильном подходе к терапии можно свести к минимуму количество приступов и значительно улучшить качество жизни больного. А особенностью бронхиальной астмы детского возраста считается возможность полного излечения. Это связано с тем, что организм ребенка постоянно и динамично развивается. Поэтому если создать такие условия, при которых бронхи начнут нормально реагировать, и иммунитет будет адекватно работать, то ребенок полностью избавиться от заболевания, которому не будет места во взрослой жизни.

Врач тщательно изучает анамнез (в том числе семейный), собирает жалобы, выслушивает сердце и легкие. Оценивая эти сведения в совокупности с результатами дополнительного обследования, доктор ставит диагноз и подбирает оптимальное лечение.

Основной метод диагностики бронхиальной астмы у детей – тесты для оценки функции внешнего дыхания. По их результатам делают выводы о степени бронхиальной обструкции. Обследование включает:

- пикфлуометрию (измерение пиковой скорости во время форсированного выдоха);

- спирографию (измерение объема легких);

- пневмотахографию (измерение скорости выхода воздуха в середине выдоха).

Для выявления провоцирующих факторов определяют аллергический статус. По анализам крови и бронхиальной слизи определяют тяжесть заболевания. Для оценки степени обструкции делают рентгенографию легких.

Лечение бронхиальной астмы у детей

Задачей терапии является эффективный контроль болезни, который обеспечит для ребенка возможность жить полноценной жизнью (заниматься спортом, правильно развиваться умственно и физически). При правильно подобранном лечении симптомы удается полностью контролировать, а осложнения предупреждать.

В лечении бронхиальной астмы у детей используется комплексный подход, основанный на причине и стадии заболевания, выраженности симптомов, частоте приступов, возрасте ребенка, сопутствующих заболеваниях. Программа базируется на исключении факторов, провоцирующих приступ (аллергены, стрессы, перенапряжения и т.д.). С учетом формы заболевания назначают лекарственные препараты, которые устраняют воспаление в бронхах, нормализуют секрецию и выведение слизи, снижают реактивность бронхов. Отдельно подбирают средства для экстренного купирования приступов, которые снимают бронхоспазм и восстанавливают вентиляцию легких.

Лечение любых заболеваний (гриппа, ОРВИ, простуды и даже головной боли) у ребенка с бронхиальной астмой должно проходить под контролем врача.

Осложнения бронхиальной астмы у детей

Без ежедневного контроля и тщательного приема препаратов астма может стать причиной тяжелых осложнений, некоторые из которых опасны для жизни:

- астматический статус (состояние, при котором приступ не проходит при стандартной помощи);

- инфекционные заболевания дыхательных путей;

- эмфизема легких;

- бронхоэктазия (расширение концевых отделов бронхов);

- пневмоторакс (повреждение оболочки, покрывающей легкие с выходом воздуха в плевральную полость);

- патология сердца и сосудов и т.п.

Прогноз и профилактика бронхиальной астмы у детей

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, которое сохраняется на всю жизнь у 2 из 3 заболевших детей. После полового созревания симптомы могут как усилиться, так и ослабеть. Качество жизни во многом зависит от правильно подобранного лечения и профилактических мероприятий. Родителям важно знать признаки обострения бронхиальной астмы у ребенка и своевременно принимать меры по его купированию.

Профилактические меры актуальны для детей, склонных к аллергии, а также чьи близкие родственники страдают от астмы. Такие мероприятия необходимо проводить с самого рождения. Для профилактики бронхиальной астмы следует:

- кормить новорожденного грудным молоком как можно дольше;

- правильно вводить прикорм;

- избегать продуктов, которые могут вызвать аллергию (мед, шоколад, орехи);

- своевременно и под контролем педиатра лечить простудные и инфекционные заболевания;

- свести к минимуму контакты с бытовыми аллергенами (химические средства, пыль, шерсть животных);

- использовать подушки и одеяла с гипоаллергенными наполнителями;

- отказаться от любых предметов интерьера, накапливающих пыль (ковры, тяжелые шторы);

- регулярно проветривать дом и делать влажную уборку;

- создать благоприятную психологическую обстановку в семье.

Наиболее эффективны меры, направленные на общее укрепление организма и стимуляцию иммунитета. К таковым относят активный образ жизни, полноценное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе, закаливание.

В «СМ-Доктор» работают квалифицированные детские пульмонологи, аллергологи и иммунологи. Специалисты детально оценят состояние ребенка, составят индивидуальный прогноз в отношении бронхиальной астмы и при объективном диагностировании заболевания назначат целенаправленное лечение. Обращайтесь к лучшим врачам, которые помогут ребенку дышать полной грудью, расти и развиваться правильно!

Врачи:

Детская клиника м.Войковская (Клары Цеткин)

Бронхиальная астма у детей

Астма определяется врачами как заболевание, характеризующееся эпизодами бронхиальной обструкции (нарушения проходимости бронхов), полностью или частично обратимых. В основе ее лежит воспаление слизистой бронхов и бронхиальная гиперреактивность.

Во время приступа бронхиальной обструкции происходит сужение просвета как мелких, так и более крупных бронхов.

У всех больных астмой, когда нет приступа, тем не менее обнаруживаются признаки воспалительного процесса в слизистой оболочки бронха. Этот факт ставит вопрос о лечении воспалительного процесса – и не только во время приступа астмы. Такие препараты есть, так что настойчивое проведение длительного лечения должно стать основой борьбы с астмой.

Не менее важно и второе положение – о наличии у больных астмой бронхиальной гиперреактивности, то есть повышенной раздражимости бронхов, отвечающих спазмом даже на ничтожные количества раздражающих веществ во вдыхаемом воздухе. Это заставляет создавать для этих больных здоровую воздушную среду.

“Не все астма, что свистит”

Бронхиальная обструкция наблюдается не только при астме, но и при ряде других заболеваний. При большинстве из них, особенно у взрослых, заболевание не имеет ремиссии (светлых промежутков), что и отличает их от астмы.

Но в детском возрасте существует группа очень похожих на астму заболеваний, связанных с вирусной инфекцией. К астме они не имеют никакого отношения. И больной астмой грудной ребенок, и его сверстник без признаков аллергии могут дать эпизод обструкции на фоне ОРВИ. Разница состоит лишь в том, что у астматика приступы заболевания будут повторяться, причем не только при ОРВИ, но и в ответ на тот или иной неинфекционный аллерген, тогда как ребенок без аллергии заболеет обструктивным бронхитом и, скорее всего, “перерастет”, так что бронхиальная обструкция после 1-2 подобных эпизодов прекратится. Именно этот факт порождает сложности в указанных выше “взаимоотношениях” с диагнозом “астма” у многих родителей, а также не полное принятие педиатрами определения астмы.

В чем отличие обструктивного бронхита на фоне ОРВИ и астмы? При некоторых вирусных инфекциях у грудных детей наблюдается воспаление слизистой оболочки бронха, которая утолщается, и увеличивается продукция слизи. Это ведет к сужению очень узких детских бронхов, что сопровождается, так же как при астме, затруднением выхода. Такая картина может повториться 1-2 раза, но с ростом ребенка и увеличением диаметра его бронхов новая инфекция, хотя и вызывает бронхит, существенного нарушения бронхиальной проходимости не вызывает.

То же происходит и у ребенка-аллергика, однако со временем, благодаря сохранению гиперреактивности бронхов, практически каждая новая инфекция будет сопровождаться бронхоспазмом. Более того, такой ребенок может дать приступы обструкции в ответ на вдыхание аэроаллергенов – а это и есть бронхиальная астма.

Среди детей первых трех лет, имеющих обструктивные заболевания, группой риска по бронхиальной астме являются:

– дети с аллергической предрасположенностью (аллергией у родителей, имеющих кожные аллергические проявления, положительные кожные аллергические пробы или высокий уровень иммуноглобулина Е);

– дети, обструктивное заболевание которых развивается без температуры (что говорит о роли неинфекционного аллергена);

– дети, имеющие более 3 обструктивных эпизодов.

В возрасте после 3 лет практически всем детям с обструктивными проявлениями уместно ставить диагноз бронхиальной астмы, правда, у многих из них через 1-3 года заболевание прекращается.

Формы бронхиальной астмы

Выше мы упоминали о двух формах астмы – аллергической и неаллергической. Этим деление астмы на формы не ограничивается.

У многих детей астма протекает без выраженных приступов, во время обострения у них возникает бронхит с явными признаками обструкции, который у нас принято называть астматическим бронхитом, что не должно успокаивать родителей: астматический бронхит есть форма бронхиальной астмы.

У некоторых детей приступ астмы протекает как упорный ночной кашель без выраженной одышки – это тоже форма астмы, которая со временем может переходить в типичную форму.

У ряда детей возникают одышка и затруднение дыхания в ответ на физическую нагрузку – это астма физического напряжения, а развивается приступ как результат бронхиальной гиперреактивности, стимулированной мышечными усилиями.

Многие родители замечают, что приступ астмы возникает при сильном волнении ребенка, иногда даже говорят о “психической астме”. Вряд ли есть основания говорить о психическом механизме астмы, а вот в том, что при любой форме этой болезни волнения, особенно связанные с неспособностью ребенка справиться с той или иной проблемой, могут вызвать приступ, – сомнений нет. Поэтому в семье, где есть ребенок с астмой, очень важен здоровый психологический климат.

Как протекает астма

“Обычный” приступ развивается внезапно, учащается дыхание, затрудняется выдох, ребенок принимает сидячую позу и дышит поверхностно. Часто свистящее дыхание слышно на расстоянии, иногда оно ощущается только при поднесении уха ко рту ребенка. Затруднение выдоха ведет к задержке воздуха в грудной клетке, она обычно вздувается, если положить на нее руки, то ощущается дрожание на выходе.

Приступ может держаться от нескольких минут до многих часов, нередко он кончается самопроизвольно. Однако ждать, когда он пройдет, или применять сомнительные средства (их напридумано очень много) недопустимо: удушье – очень мучительное явление, так что каждая минута промедления с эффективным лечением усиливает страдания ребенка, пугает его, что само по себе может усиливать бронхоспазм. В более тяжелых случаях требуется интенсивная терапия.

Различаются больные и по характеру межприступного периода. У некоторых больных никаких изменений выявить не удается, тогда как у других и в межприступном периоде имеются существенные ограничения со стороны дыхательной функции.

Лечение астмы

Когда я смотрю больного астмой ребенка, первое, о чем я ставлю его родителей в известность, что астма не излечивается ни одним из известных средств. Возможно, это жестоко, но почему я говорю об этом? Потому что многие родители в поисках чудо-средства пробуют самые разные методы, большинство которых не только не приносят пользы, но и вредят больному.

Если не рассчитывать на излечение, то в чем смысл лечения? Смысл его состоит в том, чтобы уменьшить тяжесть астмы, научиться предотвращать приступы, по крайней мере сделать их более редкими, быстро снимать приступ в случае его возникновения. Короче, сделать жизнь ребенка полноценной – как у здорового ребенка.

А в отношении возможности излечения я всегда “облегчаю душу” родителей – в очень большом проценте случаев астма у ребенка проходит самостоятельно.

Ну, а как правильно лечить астму? Надо четко различать лечебные меры, помогающие избавиться от уже возникшего приступа, и средства, позволяющие смягчить течение болезни.

Как предупредить приступ? Предупреждение приступов является основной задачей базисного лечения. Но к этому следует добавить и меры по возможному предупреждению контакта с аллергенами, в первую очередь – с домашней пылью. Лучше убрать ковры и мягкую мебель, по крайней мере в комнате, где спит ребенок. Я нередко шучу – идеальная спальня для ребенка – тюремная камера, где, кроме койки, стола и табуретки, ничего нет. Важно закрыть книги в стеклянных полках, чаще использовать пылесос для уборки, причем лучше увлажняющий. Чтобы уменьшить контакт больного с клещом-дерматофагоидесом, следует обтянуть матрас ребенка полиэтиленовой пленкой и надеть 2 наволочки на подушки. С учетом аллергизирующих свойств пера птицы – следует заменить перьевые подушки на ватные или поролоновые.

Очень трудно расстаться с домашними животными, но это необходимо, если выявлена чувствительность ребенка к их шерсти. В комнате не следует иметь живых цветов – для больного могут быть опасны не только их запахи и пыльца, но и грибок-аспергилюс, который часто заводится в цветочных горшках. У маленьких больных астмой нередко приступ может быть связан с пищевыми аллергенами.

Вряд ли надо говорить о вреде курения в квартире, где есть больной астмой. Для него в первую очередь следует создать условия, обеспечивающие максимальное пребывание на свежем воздухе. Да и все другие меры предупреждения аллергии должны полностью соблюдаться.

Очень важно закалять ребенка – это уменьшит чистоту респираторных инфекций, которые часто являются причиной приступа и способствуют усилению бронхиальной гиперреактивности.

Очень многие дети с астмой плохо переносят физическую нагрузку – через 5-7 минут от начала бега или подвижных игр у них возникает бронхоспазм, вызывающий одышку, или даже приступ астмы. Для предупреждения этого следует сделать 1-2 ингаляции бета-мииетика или принять порошок эуфиллина, после этого бронхоспазм не разовьется, а через 20-30 минут под влиянием физической нагрузки бронхи, наоборот, расширятся, что очень полезно для больного.

Именно поэтому физическая культура, повышение физической выносливости входит в арсенал лечебных средств при астме. Более того, физическая тренировка повышает самооценку больного, способствует выработке у него уверенности в собственных силах и снижает зависимость от взрослых. Очень полезна дыхательная гимнастика, больные астмой в процессе занятий обучаются правильному дыханию.

Многие родители спрашивают, можно ли ребенку с астмой ехать на юг, к морю. Опыт показывает, что такая смена климата обычно провоцирует приступ астмы, так что к этому надо быть готовым. Но затем дети обычно чувствуют себя хорошо и получают много пользы от пребывания на море – ведь морской воздух очень чист, дыхание им снижает гиперреактивность бронхов. По возвращению домой многие больные вновь дают приступы астмы, и к этому тоже надо быть готовым. В целом, польза от такой поездки будет ощутимой, если пробыть на юге месяца полтора-два, не меньше.

Другой частый вопрос – о смене климата. В большинстве случаев “подобрать” климат не удается, так что я обычно не советую родителям пускаться в это очень непростое предприятие. Если астма четко связана с цветением определенного растения, на этот период иногда можно увезти ребенка в другой регион, но чаще всего полностью избавиться от астмы таким способом не удается. Это же относится и к поездкам в горы, где на высоте 1500-2000 метров очень мало аллергенов: это полезно (в том числе и с точки зрения физической тренировки), но полностью избавиться от астмы все же не удается.

Ну а как отнестись к лечению астмы в соляных шахтах? Там в воздухе нет аллергенов, и это способствует снижению гиперреактивности бронхов. Но ведь всю жизнь в шахте не просидишь, так что рассчитывать на излечение не приходится. А вот пребывание в галокамере (комнате, стены которой покрыты солью) представляется мне по меньшей мере сомнительным.

Альтернативные методы лечения

Многим приходилось слышать или читать о чудодейственных средствах – иглоукалывании, особых дыхательных приемах, о чудо-лекарствах, экстрасенсах, якобы излечивающих астму. Да, действительно, легкий приступ можно снять с помощью задержки дыхания или иглоукалывания, но я никогда не мог понять, чем иглоукалывание лучше ингаляции. Более того, задержки дыхания даже при среднетяжелой астме могут быть весьма опасны.

Я не знаю ни одного солидного исследования, в котором было бы доказано излечение астмы с помощью этих методов, а сведения типа “мы лечились у экстрасенса – и астма прошла” совершенно неубедительны: ведь у большенства детей астма рано или поздно проходит!

А вред от всех этих методов один – прибегая к ним, родители отвлекаются от тех мер, которые действительно помогают при астме, в частности – не проводят базисного лечения. Да и применение при приступе других лекарств (приходится слышать от родителей, что им рекомендовали бронхолитин, но-шпу, папаверин, солутан и даже антибиотики) недопустимо, так как они, как правило, не облегчают страдания ребенка.

Что ждет в будущем больного астмой? При правильном лечении, как правило, удается стабилизировать состояние ребенка, и если приступы не прекращаются совсем, то снижается их частота и тяжесть.

И не надо забывать, что очень часто астма проходит.

опубликовано 15/09/2011 21:15

обновлено 30/07/2018

— Болезни органов дыхания

Бронхиальная астма у детей. Клинические рекомендации

Распространенность бронхиальной астмы (БА) у детей варьирует в различных странах и популяциях, однако среди хронической патологии органов дыхания она занимает ведущее место.

Бронхиальная астма – это хроническое аллергическое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, приводящей к повторным эпизодам свистящих хрипов, одышке, чувству заложенности в груди и кашлю, особенно по ночам или ранним утром. Во время этих эпизодов обычно отмечается диффузная, вариабельная бронхиальная обструкция, обратимая спонтанно или под действием лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Результаты крупных эпидемиологических исследований свидетельствуют, что своевременная диагностика БА запаздывает. Так, продолжительность периода между первыми симптомами болезни и установлением диагноза в среднем превышает 4 года. Такая ситуация может быть обусловлена в первую очередь незнанием практическими врачами четких критериев диагностики БА, нежеланием регистрации болезни из-за боязни ухудшить отчетные показатели, негативным отношением родителей ребенка к данному диагнозу и т.д.

Сведения, полученные в рамках эпидемиологического исследования по программе ISAAC (International Study of Asthma and Allergy in Childhood), проведенного в России, демонстрируют, что распространенность симптомов БА сопоставима в разных регионах РФ: данный показатель в детской популяции составляет в Москве 16,9%, в Иркутске – 10,6%, в Новосибирске – 11,1%, в Томске – 11,4%. В отличие от этого частота диагнозов, установленных в учреждениях практического здравоохранения, значительно ниже. Так, симптомы астмы (в среднем по РФ) зарегистрированы у 9,7% опрошенных, а диагноз был установлен лишь у 3,75% детей.

По данным исследователей [Coultas D.B. и Samet J.M., 1993], распространенность астмы варьирует в популяции в зависимости от половозрастных характеристик. Установлено, что в раннем возрасте чаще болеют мальчики, чем девочки (6% по сравнению с 3,7%), однако в пубертатном периоде частота заболеваний становится одинаковой у лиц обоего пола.

Более высокая распространенность БА у детей характерна для экологически неблагополучных промышленных районов городов. У жителей города чаще регистрируют БА, чем у жителей села (7,1 и 5,7% соответственно). В исследованиях, выполненных в разных странах, показана большая распространенность БА в регионах с влажным и теплым климатом и меньшая частота болезни в высокогорных районах, что связано с различным уровнем насыщенности воздуха аэроаллергенами. Несмотря на множество существующих гипотез, ни одна из них не объясняет в полной мере рост БА и аллергических заболеваний во всем мире.

ПРОФИЛАКТИКА

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику БА.

Первичная профилактика направлена на лиц группы риска и предусматривает предотвращение у них аллергической сенсибилизации (образование IgE-антител). Известно, что сенсибилизация может развиваться уже внутриутробно, во II триместре беременности. Нарушение барьерных функций плаценты ведет к поступлению в амниотическую жидкость аллергенов, даже небольших концентраций которых достаточно для развития у плода реагинового иммунного ответа. Поэтому профилактикой аллергии у плода в этом периоде является предупреждение патологического течения беременности.

Фактически единственным мероприятием, направленным на развитие толерантности в постнатальном периоде, является сохранение естественного вскармливания ребенка до 4-6 месяцев жизни. Следует обратить внимание, что эффект грудного вскармливания носит транзиторный и кратковременный характер. Среди мероприятий первичной профилактики является обоснованным исключение влияния табачного дыма, воздействие которого как в пренатальном, так и в постнатальном периодах способствует развитию заболеваний, сопровождающихся бронхиальной обструкцией.

Мероприятия вторичной профилактики ориентированы на детей, у которых при наличии сенсибилизации симптомы БА отсутствуют. Для этих детей характерны:

– отягощенный семейный анамнез в отношении БА и других аллергических заболеваний;

– наличие у ребенка других аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит);

– повышение уровня общего IgE в крови в сочетании с выявлением значимых количеств специфических IgE к коровьему молоку, куриному яйцу, аэроаллергенам.

В целях вторичной профилактики БА в этой группе риска предлагается превентивная терапии цетиризином. Так, в исследовании ЕТАС [Early Treatment of the Atopic Child, The UCB Institute of Allergy, 2001] показано, что назначение данного препарата в дозе 0,25 мг/кг в сутки в течение 18 месяцев детям из групп высокого риска с бытовой или пыльцевой сенсибилизацией приводит к снижению частоты бронхо-обструкции с 40 до 20%.

Целью третичной профилактики является улучшение контроля БА и уменьшение потребности в медикаментозной терапии путем устранения факторов риска неблагоприятного течения заболевания.

Требует большой осторожности вакцинация детей с БА, при которой должны учитываться следующие моменты:

– иммунизация проводится детям с БА только в периоде стойкой ремиссии длительностью 7-8 недель при достижении контроля заболевания и всегда на фоне базисной терапии;

– вакцинация исключается в периоде обострения БА, независимо от ее степени тяжести;

– при рецидивировании респираторной патологии верхних и/или нижних дыхательных путей, способствующей неконтролируемому течению БА, индивидуально решается вопрос о вакцинации против пневмококка и гемофильной палочки (Пневмо 23, Хиберикс, Акт-ХИБ) при достижении контроля заболевания;

– дети, получающие СИТ, вакцинируются только через 2-4 недели после введения очередной дозы аллергена.

Большое значение имеет здоровый образ жизни, профилактика респираторных инфекций, санация лор-органов, рациональная организация быта с исключением активного и пассивного табакокурения, контактов с пылью, животными, птицами, устранению плесени, сырости, тараканов в жилом помещении. Необходима известная осторожность в применении лекарственных препаратов, особенно антибиотиков пенициллиновой группы, аспирина, и других НПВС у детей с атопией. Важным разделом третичной профилактики является регулярная базисная противовоспалительная терапия.

Элиминационный режим. Элиминация бытовых, эпидермальных и других причинных аллергенов является необходимым компонентом в достижении контроля БА и уменьшении частоты обострений. Согласно современным представлениям элиминационные мероприятия должны быть индивидуальными для каждого больного и содержать рекомендации по уменьшению воздействия клещей домашней пыли, аллергенов животных, тараканов, грибков и других неспецифических факторов. В ряде исследований показано, что несоблюдение элиминационного режима, даже на фоне адекватной базисной терапии, способствовало усилению симптомов БА и не позволяло достичь полного контроля над заболеванием.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация БА по этиологии выделяет аллергическую и неаллергическую форму болезни. У детей в 95% случаев имеет место аллергическая/атопическая БА.

Классификация тяжести БА, представленная в GINA 2006 (Global Initiative for Asthma), прежде всего ориентирована на клинико-функцио-нальные параметры заболевания (следует учитывать количество дневных и ночных симптомов в день/неделю, кратность применения β2-адреномиметиков короткого действия, значения пиковой скорости выдоха (ПСВ) или объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и суточные колебания ПСВ (вариабельность). Однако стоит отметить, что помимо клинико-функциональных изменений, характерных для данной патологии, при классификации БА учитывается объем текущей терапии, степень контроля заболевания, а также период болезни.

Классификация по периоду болезни предусматривает 2 периода – обострение и ремиссию.

I. Клинико-функциональные критерии диагноза БА. Для каждой степени тяжести заболевания характерны определенные изменения клинико-функциональных параметров. Важным является то, что наличие хотя бы одного признака, соответствующего более высокой степени тяжести (чем остальные признаки) позволяет определить ребенка в данную категорию. Стоит отметить, что использовать критерии, приведенные в таблице 1, для верификации степени тяжести астмы следует лишь в тех случаях, если пациент никогда не получал противовоспалительной терапии или использовал противоастматические препараты более месяца назад. Такой подход к оценке тяжести болезни используется только для решения вопроса о стартовой терапии.

Таблица 1. Классификация БА по степени тяжести [GINA, 2006]

| Характеристики | Степень тяжести | |||

| Интермиттирующая | Персистирующая | |||

| Легкая | Легкая | Средней степени | Тяжелая | |

| Дневные симптомы | < 1 раза в неделю | > 1 раза в неделю, но | Ежедневно | Ежедневно |

| Ночные симптомы | < 2 раз в месяц | > 2 раз в месяц | > 1 раза в неделю | Частые симптомы |

| Обострения | Кратковременные | Нарушают активность и сон | Нарушают активность и сон | Частые обострения |

| ОФВ1 или ПСВ (от должного) | ≥ 80% | ≥ 80% | 60-80% | ≤ 60% |

| Вариабельность ПСВ или ОФВ1 | < 20% | ≤ 30% | > 30% | > 30% |

Всем детям старше 5 лет с рецидивирующими свистящими хрипами в качестве скрининга необходимо проводить:

– спирометрию;

– пробы с бронхолитиком;

– пикфлоуметрию с ведением дневника самоконтроля.

II. Определение уровня контроля над БА в зависимости от ответа на терапию. Несмотря на первостепенное значение (для определения степени тяжести БА) клинико-функциональных параметров, а также объема терапии, приведенная классификация заболевания не отражает реакцию организма на проводимое лечение. Так, пациент может обратиться к врачу с симптомами астмы, соответствующими средней степени тяжести, в результате ему будет поставлен диагноз среднетяжелой персистирующей БА. Однако в случае недостаточного объема фармакотерапии в течение некоторого времени клинические проявления заболевания будут соответствовать тяжелой персистирующей БА. С учетом данного положения для принятия решения об изменении объема текущей терапии экспертами GINA предложено выделять не только степень тяжести, но и уровень контроля заболевания (табл. 2).

Таблица 2. Уровни контроля над БА [GINA, 2006]

| Характеристики | Контролируемая БА (все перечисленное) | Частично контролируемая БА (наличие любого проявления в течение недели) | Неконтролируемая БА |

| Дневные симптомы | Нет (≤ 2 эпизодов в неделю) | > 2 раз в неделю | Наличие 3 или более признаков частично контролируемой БА в течение любой недели |

| Ограничение активности | Нет | Есть – любой выраженности | |

| Ночные симптомы/ пробуждения | Нет | Есть – любой выраженности | |

| Потребность в препаратах неотложной помощи | Нет(≤ 2 эпизодов в неделю) | > 2 раз в неделю | |

| Показатели функции легких (ПСВ или ОФВ1) 1 | Норма | < 80% от должного (или от наилучшего показателя для данного пациента) | |

| Обострения | Нет | 1 или более раз в год 2 | Любая неделя с обострением 3 |

1 Исследование функции легких не является надежным методом исследования у детей 5 лет и младше. Периодическая оценка уровня контроля над БА, в соответствии с критериями, указанными в таблице 2, позволит индивидуально подбирать пациенту режим фармакотерапии.

2 Каждое обострение требует немедленного пересмотра поддерживающей терапии и оценки ее адекватности.

3 По определению, развитие любого обострения говорит о том, что БА не контролируется.

III. Диагноз аллергической и неаллергической БА у детей. Аллергический вариант БА определяется при наличии сенсибилизации к внешнесредовым аллергенам и сопровождается повышенным уровнем сывороточного IgE. При неаллергическом варианте сенсибилизация в ходе обследования не выявляется, имеет место низкий уровень сывороточного IgE. В последнем случае заболевание развивается, как правило, в более позднем возрасте, чем когда имеет место аллергический вариант (неаллергический вариант не характерен для детей).

Предлагается выделять аллергическое IgE-опосредованное и аллергическое не IgE-опосредованное заболевание. У большинства пациентов аллергическая реакция связана с IgE-антитела-ми, то есть у них имеет место IgE-опосредованная аллергия, или атопия. Атопия определяется как способность организма к выработке повышенного количества IgE в ответ на воздействие аллергенов окружающей среды и выявляется по возрастанию уровня общего или специфического IgE в сыворотке, положительным результатам кожного прик-теста со стандартизированными аллергенами. В типичных случаях атопии доза ингаляционного аллергена, необходимая для появления сенсибилизации и симптомов, чрезвычайно мала. У некоторых людей, которые не могут быть охарактеризованы как атопики и не имеют сенсибилизации (в раннем возрасте) на распространенные аллергены, позднее наступает развитие IgE-опосредованной аллергии при экспозиции высоких доз аллергенов, часто в сочетании с адъювантами, такими как табачный дым. В этой связи термин “аллергическая астма” является более широким по сравнению с термином “атопическая астма”.

IV. Классификация в зависимости от периода болезни.

Обострение – это эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих хрипов или заложенности в грудной клетке, или какой-либо комбинации перечисленных симптомов. Стоит отметить, что наличие симптомов у пациентов с астмой, в соответствии с критериями, приведенными в таблицах 1 и 2, является проявлением заболевания, а не обострением. Так, например, если пациент имеет ежедневные дневные симптомы, два ночных симптома в неделю и ОФВ1 = 80%, врач констатирует факт наличия у больного БА средней степени тяжести, поскольку все перечисленное является критериями этой формы заболевания (а не обострения). В том случае, когда у пациента к имеющимся симптомам добавляется дополнительная (сверх имеющейся) потребность в бронхолитиках короткого действия, увеличивается количество дневных и ночных симптомов, появляется выраженная одышка, -констатируется обострение БА, которое также необходимо классифицировать по степени тяжести (см. раздел – “Определение степени тяжести обострений”).

Контроль – это устранение проявлений заболевания на фоне текущей базисной противовоспалительной терапии БА. Полный контроль (контролируемая астма) сегодня определен экспертами GINA как основная цель лечения астмы (табл. 2).

Ремиссия – это полное отсутствие симптомов болезни на фоне отмены базисной противовоспалительной терапии. Так, например, назначение соответствующего степени тяжести астмы фармакотерапевтического режима в течение некоторого времени приводит к уменьшению (а возможно, и к полному отсутствию) клинических проявлений болезни и восстановлению функциональных параметров легких. Такое состояние необходимо воспринимать как контроль над заболеванием. В случае же, если функция легких остается неизмененной, а симптомов БА нет и после отмены терапии, следует констатировать ремиссию. Необходимо отметить, что у детей в пубертатном периоде иногда регистрируется спонтанная ремиссия заболевания. Примеры диагноза:

Бронхиальная астма, аллергическая (атопическая), средней степени, персистирующая, частично контролируемая (J 45.0).

Бронхиальная астма, атопическая, средней степени, персистирующая, обострение средней степени тяжести (J 45.0).

Бронхиальная астма, неаллергическая, тяжелая, персистирующая, контролируемая (J 45.1).

ДИАГНОСТИКА

Анамнез и физикальное обследование

* Указаны показатели для детей школьного возраста и подростков, в каждом конкретном случае необходимо ориентироваться на возрастную норму.

Нормальная частота дыхания у детей: < 2 месяцев - < 60 в минуту; 2-12 месяцев - < 50 в минуту; 1-5 лет - < 40 в минуту; 6-8 лет -< 30 в минуту.

Нормальная частота пульса у детей: 2-12 месяцев – < 160 в минуту; 1-2 года - < 120 в минуту; 2-8 лет - < 110 в минуту.

Бронхиальная астма у детей: базисное лечение, как выявляют заболевание в детском возрасте

- Анализы

- Беременность и роды

- Беременность обзор

- Бесплодие и репродуктивный статус

- Бессонница и расстройства сна

- Болезни желудочно-кишечного тракта

- Болезни легких и органов дыхания

- Болезни органов кровообращения

- Болезни щитовидной железы

- Боль в спине

- Восстановительная медицина

- Генитальный герпес

- Гинекология

- Головная боль

- Грипп

- Депрессия

- Детская онкология

- Детские болезни

- Детское развитие

- Заболевания молочных желез

- Здоровое питание. Диеты

- Здоровье и душевное равновесие

- Из истории болезни

- Иммунология

- Импотенция (эректильная дисфункция)

- Инфекции передаваемые половым путем

- Кардиология

- Кровеносная и лимфатическая система

- Лейкемии

- Лечение рака

- Лимфогранулематоз

- Маммология

- Медицина в спорте

- Менопауза

- Микробиология, вирусология

- Педиатрия (детские болезни)

- Проблемная кожа

- Путь к себе

- Рак желудка

- Рак молочной железы (рак груди)

- Рак ободочной, прямой кишки и анального канала

- Рак предстательной железы (рак простаты)

- Рак тела матки

- Рак шейки матки

- Рак яичников

- Сахарный диабет

- Сексология и психотерапия

- Сексуальная жизнь

- Современная контрацепция

- Урология

- Уход за кожей

- Факты о здоровом старении

- Химиoтерапия

- Школа здоровья

- Эндокринология

| Бронхиальная астма у детей. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. |

| Автор: http://www.eurolab.ua/ |

| 07 Мая 2011 |

Бронхиальная астма – аллергическое заболевание, имеющее в основе хронический воспалительный процесс в дыхательных путях и гиперреактивность бронхов на воздействие различных стимулов. Заболевание характеризуется периодически возникающими эпизодами бронхиальной обструкции, частично или полностью обратимыми, сопровождающимися приступообразным кашлем, свистящими хрипами и ощущением сдавления в груди. Распространённость бронхиальной астмы среди детей в разных странах варьирует от 1,5 до 8-10%. Расхождения между данными официальной статистики по обращаемости и результатами эпидемиологических исследований связаны с гиподиагностикой бронхиальной астмы в различных возрастных группах. Болезнь может начаться в любом возрасте. У 50% больных детей симптомы развиваются к 2 годам, у 80% – к школьному возрасту. Регистрируемое в настоящее время увеличение распространённости бронхиальной астмы во всех возрастных группах объясняется следующими факторами.

Этиология и патогенз Развитие бронхиальной астмы у детей обусловлено генетической предрасположенностью и факторами окружающей среды. Выделяют три основные группы факторов, способствующих развитию заболевания.

Сенсибилизацию дыхательных путей вызывают ингаляционные аллергены (бытовые, эпидермальные, грибковые, пыльцевые). Один из источников аллергенов – домашние животные (слюна, выделения, шерсть, роговые чешуйки, опущенный эпителий). Пыльцевую бронхиальную астму вызывают аллергены цветущих деревьев, кустарников, злаковых. У некоторых детей приступы удушья могут быть обусловлены различными лекарственными средствами (например, антибиотиками, особенно пенициллинового ряда, сульфаниламидами, витаминами, ацетилсалициловой кислотой). Несомненна роль сенсибилизации к промышленным аллергенам. Кроме прямого воздействия на органы дыхания техногенное загрязнение атмосферного воздуха может усиливать иммуногенность пыльцы и других аллергенов. Нередко первым фактором, провоцирующим обструктивный синдром, становятся ОРВИ (парагрипп, респираторно-синцитиальная и риновирусная инфекции, грипп и др.). В последние годы отмечают роль хламидийной и микоплазменной инфекций. У детей бронхиальная астма бывает проявлением атопии и обусловлена наследственной предрасположенностью к излишней продукции IgE. Хронический воспалительный процесс и нарушение регуляции тонуса бронхов развиваются под влиянием различных медиаторов. Их высвобождение из тучных клеток, активированных IgE, приводит к развитию немедленного и отсроченного бронхоспазма. Ключевую роль в сенсибилизации организма играют CD4 + Т-лимфоциты. Под воздействием аллергенных стимулов происходит активация и пролиферация Тh2-субпопуляции CD4 + Т-лимфоцитов с последующим выделением ими цитокинов (интерлейкин-4, интерлейкин-6, интерлейкин-10, интерлейкин-13), индуцирующих гиперпродукцию общего и специфических IgE. Последние образуются под воздействием различных ингалируемых аллергенов внешней среды. Повторное поступление аллергена приводит к выделению клетками преформированных медиаторов и развитию аллергического ответа, проявляющегося нарушением бронхиальной проходимости и приступом астмы. Бронхиальная обструкция, возникающая во время приступа астмы, – результат кумуляции спазма гладкой мускулатуры мелких и крупных бронхов, отёка стенки бронхов, скопления слизи в просвете дыхательных путей, клеточной инфильтрации подслизистой оболочки и утолщения базальной мембраны. В связи с наличием гиперреактивности бронхов обострения астмы могут возникать под воздействием как аллергических, так и неаллергических факторов. Клиническая картина астмы у детей Основные симптомы приступа бронхиальной астмы – одышка, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание, приступообразный кашель с тягучей прозрачной мокротой (мокрота отходит тяжело), экспираторная одышка, вздутие грудной клетки, в наиболее тяжёлых случаях – удушье. У детей раннего возраста эквивалентами приступа бронхиальной астмы могут быть эпизоды кашля ночью или в предутренние часы, от которых ребёнок просыпается, а также затяжной повторный обструктивный синдром с положительным эффектом бронхолитиков. Бронхиальная астма у детей нередко сочетается с аллергическим ринитом (сезонным или круглогодичным) и атопическим дерматитом. Следует учитывать, что при обследовании больного аускультативных изменений может и не быть. Вне приступа при спокойном дыхании хрипы выслушивают лишь у небольшой части больных. Тяжёлый приступ сопровождается выраженной одышкой (ребёнок с трудом говорит, не может есть) с ЧДД более 50 в минуту (более 40 в минуту у детей старше 5 лет), ЧСС более 140 в минуту (более 120 в минуту после 5 лет), парадоксальным пульсом, участием вспомогательной мускулатуры в акте дыхания (у грудных детей эквивалент участия вспомогательной мускулатуры – раздувание крыльев носа во время вдоха). Положение ребёнка в момент астматического приступа вынужденное (ортопноэ, нежелание лежать). Отмечают набухание шейных вен. Кожные покровы бледные, возможны цианоз носогубного треугольника и акроцианоз. Аускультативно выявляют свистящие сухие хрипы по всем полям лёгких, у детей раннего возраста нередко бывают разнокалиберные влажные хрипы (так называемая «влажная астма»). Пиковая объёмная скорость выдоха (ПОС) составляет менее 50% возрастной нормы. К признакам, угрожающим жизни, относят цианоз, ослабление дыхания или «немое» лёгкое, ПОС менее 35%. Тяжесть течения астмы (лёгкая, среднетяжелая, тяжёлая) оценивают исходя из клинических симптомов, частоты приступов удушья, потребности в бронхолитических препаратах и объективной оценки проходимости дыхательных путей. |